この記事の監修者

-

-

フランスベッド

メディカル営業推進課

課長 佐藤啓太福祉用具専門相談員、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具プランナー、

社会福祉主事任用資格、知的障害者福祉司任用資格、児童指導員任用資格、

可搬型階段昇降機安全指導員、スリープアドバイザー

要介護3とはどういう状態なのか?要介護3から利用できる特別養護老人ホームとはどのような施設か

他の要介護度1・2・4・5とはどう違うのかなど、要介護3についてご紹介します。

2024年8月8日

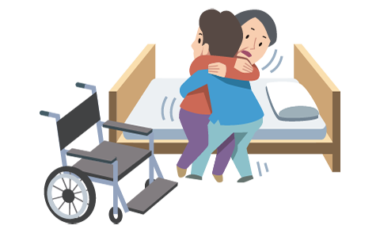

要介護3は、自力での立ち上がりや歩くことが難しく、認知症の症状が見られる場合もあり、食事や排泄など身の回りのことほぼ全てに介護が必要な状態です。厚生労働省が定めた「要介護認定等基準時間」(日常的な身体介助や歩行、機能訓練など介護にかかる時間の度合いを要介護認定の基準にしたもの)によると、要介護3の場合は、要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又は、これに相当すると認められる状態とされています。 要介護認定は、身体能力の低下だけではなく日常生活自立度と呼ばれる基準があり、認知症の進行具合なども判定のひとつとなります。認知症による徘徊、妄想、大声や奇声を上げるなどの症状によって日常生活に支障をきたし、常時対応が必要な状態であれば、要介護3やそれ以上の重度と認定されることもあります。

要介護1〜5の真ん中となる要介護3は、部分的な介護から全面的な介護が必要となる境目の段階です。 要介護1、要介護2は日常生活において部分的な介護があれば生活できますが、要介護3になると自分ひとりではできないことが多く全面的な介護が必要となり、より重度になると専門的なケアが求められるため介護の負担も大きくなります。

要介護1、要介護2は日常生活において部分的な介護があれば生活できますが、要介護3になると自分ひとりではできないことが多く全面的な介護が必要となり、より重度になると専門的なケアが求められるため介護の負担も大きくなります。

| 要介護認定の目安 | 各要介護認定別の認定基準の具体例 | |

| 要介護1 | 着替えや入浴など日常の少し複雑な動きに 部分的な介護が必要 |

・歩行などが不安定 ・食事や排泄など身の回りのことは大抵こなせる |

| 要介護2 | 食事や排泄など身の回りのことにも見守りや 部分的な介護が必要 |

・要介護1より自力できないことが増える ・立ち上がりや歩くときに介護が必要 ・もの忘れなどの認知症初期の症状が見られることがある |

| 要介護3 | 日常生活全般に介護が必要な状態 | ・食事、排泄、着替え、入浴などの介護が必要 ・認知機能の低下によって認知症の症状が見られることがある |

| 要介護4 | 介護なしには日常生活を送ることが困難 | ・食事、排泄、着替え、入浴など全面的な介護が必要 ・意思疎通が難しく、理解の低下や問題行動が見られることがある |

| 要介護5 | 介護なしには日常生活を送ることが困難 | ・寝たきりのケースが多く、日常生活全般に介護が必要 ・話しかけても応答がないなど理解力の低下が進み、コミュニケーションが 取れない状態 |

要介護3に認定されると、特別養護老人ホーム(特養)を利用することができます。特別養護老人ホームとは、介護保険を利用して入居できる公的な介護施設で原則、要介護3以上の認定を受けた人が入居の対象となっています。浴室、トイレ、食堂など生活に必要な設備が揃っていて、居室は個室と多床室の2タイプに分けられます。介護スタッフが24時間常駐しているので、日常生活の介護や機能訓練など必要なときに適切なケアを受けることができます。

全面的な介護が必要となる要介護3は、常時見守りやサポートをしなければならないため、在宅介護の場合、昼夜問わずの介護となり同居する家族への負担が増えます。こういった状況から、在宅介護を続けることに不安を感じて施設入所を検討するケースがあります。特別養護老人ホームの入居対象が要介護3以上とされているのは、このような在宅ケアが困難とされる人を受け入れるためです。

特別養護老人ホームは、社会福祉法人や地方自治体が運営する公的な施設のため、民間が運営する有料老人ホームなどに比べて費用を抑えることができます。長期入所が前提で、原則、終身利用が可能です。ただし、要介護4や要介護5のような寝たきりや認知症など比較的重度で緊急性の高い方の入居が優先されるため、地域によっては待機者が多く、入居までに数ヶ月から数年かかる場合もあります。民間施設に比べると費用負担が少なく、充実したサービスを受けられる人気施設であるため、入居したいと思っても、すぐには入居できないと考えておいた方がよいでしょう。特別養護老人ホームへの入居だけでなく、他の民間施設への入居も併せて検討することをおすすめします。

| 内 容 | サービス名 |

| 自宅で身の回りの世話や介護を受けられるサービス | ●訪問介護(ホームヘルプ)●訪問看護●訪問入浴●訪問リハビリ ●夜間対応型訪問介護●定期巡回●随時対応型訪問介護 |

| 施設に通って介護やリハビリを受けられるサービス | ●通所介護(デイサービス)●通所リハビリ●療養通所介護 ●地域密着型通所介護●認知症対応型通所介護 |

| 訪問・通い・宿泊を組み合わせて利用できるサービス | ●小規模多機能型居宅介護●看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) |

| 短期間だけ施設に宿泊できるサービス | ●短期入所生活介護(ショートステイ)●短期入所療養介護 |

| 小規模施設に入居する | ●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)●地域密着型特定施設入居者生活介護 ●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |

| 福祉用具を使用する | ●福祉用具貸与●特別福祉用具販売 |

※上記のサービスを利用するには、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう必要があります。本人の状態や家族の状況に合わせて、どのようなサービスが必要であるかをケアマネジャーと相談し、最適なケアプランを作成してもらいましょう。

―ケアマネジャーについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?役割・仕事内容・資格について解説」

―ケアプランについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「ケアプラン(介護サービス計画書)とは?作成方法や文例、注意点を解説」

要介護3の場合に介護職員や看護職員などが自宅に訪問して日常生活において必要な支援を受けられる訪問型サービスで利用できる項目は以下のとおりです。

| 訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパー(訪問介護員)が利用者の自宅を訪問 ・食事や入浴、排泄などの身体介護 ・洗濯や掃除、買い物など生活上での必要な支援 ・通院を目的とした乗車、降車や移動の介助※ ※介護サービス事業所によっては行わない場合もある。 |

| 訪問看護 | 看護師や保健師が利用者の自宅を訪問 ・看護サービスを行い、利用者の健康状態を観察 ・医師の指示のもと専門的な立場から日常生活の支援 ・医療処置や医療機器がある場合は管理、指導 |

| 訪問入浴 | 入浴車が利用者の自宅を訪問 ・利用者の身体の清潔を保持 ・心身機能の回復維持 |

| 訪問リハビリ(リハビリテーション) | 理学療法士や作業療法士などが利用者の自宅を訪問 ・利用者の健康状態を把握し、リハビリテーションの立場から機能回復のための訓練を行う |

| 夜間対応型訪問介護 | 訪問介護員が夜間帯に利用者の自宅を訪問して介護の支援を受けることができる |

| 定期巡回/随時対応型訪問介護看護 | ホームヘルパー(訪問介護員)が夜間に利用者の自宅を訪問 ・定期巡回して介護や診療の補助 ・訪問看護事業所と連携し、随時通報への対応も可能 |

| 居宅療養管理指導 | 通院することが困難な利用者に向けて、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問 ・療養上の管理や指導 |

要介護3の場合に、利用者が心身機能の維持を目的として施設に通う通所型サービスで利用できる項目は以下のとおりです。

| 通所介護(デイサービス) | 日帰りで利用者がデイサービスセンターなどに通う ・入浴、食事など日常生活の支援 ・機能訓練、口腔機能向上サービス ・レクリエーションもある ・自宅までの送迎を実施 |

| 通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設や医療機関(病院、診療所)等で利用 ・理学療法、作業療法、心身の機能維持回復に必要なリハビリテーション |

| 療養通所介護 | 看護職員が対応する施設へ日帰りで通う ・認知症、難病、脳血管疾患後遺症など看護師による観察が必要な重度の要介護者や、末期がん患者が対象 |

| 地域密着型通所介護 | 利用定員18名以下の日帰りサービス ・日常生活での支援や機能訓練などのサービス ・通所介護との違いは、その地域に住む方に限られる |

| 認知症対応型通所介護 | 認知症の利用者を対象にした日帰りサービス ・専門的なケアを提供 ・通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に通いながら日常生活の支援 |

なお、食事やおむつ代などの日常生活費は別途支払う必要があります。

宿泊して利用できるサービスのことを短所入所型サービスといいますが、利用者が自立した日常生活を送ることを目標として、昼間だけではなく夜間の排泄の介助などのサービスを受けられることが特徴です。短期入所型サービスは、介護する家族の身体的、精神的な負担を軽減させられる他にも介護者の疾病、冠婚葬祭、出張など事情によって家を空けるときの利用者の安全確保を目的に利用されるケースも多々あります。なお、要支援の方の場合は「介護予防短期入所生活介護」のサービスを利用することが可能です。

| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 自宅でのサービス利用が一時的にできない場合に介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)へ短期間入所 ・食事や入浴、排泄など日常生活での支援や機能訓練 ・短期入所生活介護の連続利用日数は30日まで |

| 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | 自宅でのサービス利用が一時的にできない場合に、介護老人保健施設や医療機関、介護医療院などに短期間入所 ・日常生活での支援や医療、看護、機能訓練 ・短期入所療養介護の連続利用日数は30日まで |

なお、施設の形態や居室の種類、職員の配置などによりサービス費用は異なります。また、食費、滞在費、理美容代などの日常生活費を含め、別途負担が必要になる場合があります。

要介護3の方は身の回りのことのほぼすべてに介護が必要になってくるため、暮らしやすい日常生活を送れるように生活環境を整えていくことが大切になります。国の介護保険制度を利用する場合、利用者は原則1割(所得に応じて2~3割)の自己負担で福祉用具の貸与や購入、または住宅の改修などのサービスを利用することができます。

| 福祉用具貸与時のサービス | 福祉用具を借りる(レンタル)時の費用を支給されるサービス ・福祉用具を利用し家族の介護負担を減らし、日常生活の便宜を図るのが目的 ・介護保険給付を適用して介護用品や福祉用具を貸与することが可能 ・指定を受けた事業者は、利用者の心身の状況や希望など様々なことをふまえて適切な介護用品、福祉用具を選ぶための支援、取り付けや調整などを行う場合もある |

| 特別福祉用具購入時のサービス | レンタルに不向きな特別福祉用具に対し、購入費用が支給されるサービス ・排泄時に使用する用具や入浴用品など一部貸与になじまない場合は購入が可能 ・貸与と同様に指定事業所で購入することが条件となる ・購入については1年間に10万円まで利用可能 |

| 住宅改修時のサービス | 必要と認められた住宅改修に対して改修費用が支給される ・介護保険給付を利用して住宅改修を行う場合は限度額20万、原則1回限りの申請が可能 ・住宅での手すりの取付けや、玄関の段差解消など利用者が安心して生活できるように環境を整える |

介護施設はいくつかの種類があり、要介護3であれば以下のような施設に入居することが可能です。介護施設によって様々なサービスがあるため、特徴をふまえて利用者の方やご家族の希望に沿った施設を選ぶようにすると良いでしょう。

| 特別養護老人ホーム(特養) | ・入居条件は、要介護3~5の認定の他、原則65歳以上、または特定疾病がある40歳~64歳 ・他の施設と比較すると比較的少額の費用で日常生活のサポートを受けられる公的な施設 |

| 介護老人保健施設(老健) | ・入居期間は原則として3~6か月、自宅復帰を目標として医療ケアやリハビリテーションを行い日常生活の支援をする公的施設 ・要介護3の方の入居割合が多いとされている |

| 介護医療院 | ・入居条件は、要介護1~5の認定の方、日常生活の支援や機能訓練などが受けられる施設 ・医師の配置が義務付けられていることが特徴で、喀痰(かくたん)吸引や経管栄養など医療面でのケアが充実 |

| 介護付き有料老人ホーム | ・施設の職員による日常生活の介護や介助など受けながら生活できる民間の施設 ・常に何らかの介護が必要な介護度が高めの方が利用することが多い ・サービス内容は施設によって異なるため、高額な場合もある |

| 住宅型有料老人ホーム | ・外部の介護サービス事業所と別途個別に契約し、介護サービスを受けながら生活できる民間の施設 ・介護度が比較的低めの方が利用することが多い ・アクティビティルームやイベントなどが設けられている施設もある |

―参考―

地域密着型サービスは、自治体が指定した事業者が住み慣れた地域で可能な限り自分らしく生活できることを目的としている包括的なケアシステム・サービス提供のことです。

| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | ・少人数の利用者(5〜9名)が共同生活をしながら介護スタッフが日常生活の支援をしながら暮らす施設。 ・主に認知症高齢者が対象 ・食事や入浴など日常生活での支援をはじめ機能訓練などのサービスを受けることができる |

| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | ・入所定員29名以下の指定を受けた有料老人ホームや経費老人ホーム等の施設 ・食事や入浴などの日常生活の支援をはじめ機能訓練などのサービスを提供 |

| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (地域密着型特別養護老人ホーム) | ・入所定員29名以下の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・地域や家族との結びつきを重要視した運営 ・新たに入所する要介護1・2の方はやむを得ない事情以外は利用できない |

| 小規模多機能型居宅介護 | ・1事業所で3つのサービス(通所、訪問型、短期間の宿泊)を提供 ・利用者が組み合わせてサービスを利用できる ・中重度となっても在宅での生活が継続できるように支援する目的で創設 |

| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) | ・訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービス ・通いを中心に、短期間の宿泊、訪問介護、訪問看護を組み合わせて利用可能 |

要介護3の場合、介護サービスを利用する際に支給される限度額は、月額27万480円※。このうち原則1割(所得に応じて2〜3割)が自己負担額となります。

では要介護3と認定されると、どのようなサービスを利用し、どのような介護用品・福祉用具が必要になるのでしょうか?

※2019年10月より施行

1.歩行器

2.歩行補助杖(松葉杖や多点杖など)

3.手すり(ただし、工事を伴わないものに限る)

4.スロープ(ただし、工事を伴わないものに限る)

5.車いす

6.車いす付属品

7.特殊寝台(介護用ベッド)

8.特殊寝台付属品

9.床ずれ防止用具

10.体位変換器

11.認知症老人徘徊感知機器

12.移動用リフト(ただし、工事を伴わないものに限る/つり具の部分を除く)

13.自動排泄処理装置(※尿のみ吸引するタイプ)

※排便機能付きの自動排泄処理装置は、要介護4以上と認定された方のみレンタルの対象となります。

―介護用品・福祉用具のレンタルについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「フランスベッド 介護用品・福祉用具のレンタル」

要介護認定を受けると介護保険が適用され、費用の1割(所得に応じて2~3割)の自己負担額で介護サービスを利用することができます。先に述べた通り、介護保険の給付には要介護度によって定められた支給限度額があり、上限を超えた分は全額自己負担となります。基本的には、ケアマネジャーが支給限度額内で収まるようにケアプランを作成してくれます。

要介護3の場合、介護サービスを利用できる回数はどれくらいなのでしょうか?あくまでも目安ではありますが、以下のような頻度で介護サービスを利用できます。

●通所介護(デイサービス、通所リハビリ)週2〜3回

●訪問介護 週5〜8回

●訪問看護 週1~2回

●介護ベッド、歩行器、車いすなど福祉用具のレンタル

※上記はあくまでも一例ですので、実際に利用するサービスについてはケアマネジャーに相談しましょう。

―介護保険制度について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「介護保険制度とは?仕組みやサービス内容など基礎をわかりやすく解説」

●車いす

●介護ベッド

●徘徊感知機器

※上記は一例です。個人の状況や住まいの環境により異なります。

これらの福祉用具は、介護保険を利用してレンタルできます。また一部の福祉用具を購入する際にも介護保険が適用されますが、購入できる商品(福祉用具購入種目)が決まっています。どのような福祉用具が対象となるのかを次にご紹介します。

1.腰掛便座(ポータブルトイレや和式便器の上に置くタイプなど)

2.自動排泄処理装置の交換可能部分(チューブやタンクなど)

3.排泄予測支援機器

4.入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すりなど)

5.簡易浴槽(空気式や折りたたみ式のもの/工事を伴わないもの)

6.移動用リフトのつり具

「特定福祉用具販売」の指定を受けた事業所であれば、介護保険を利用して上記の6種類が介護保険を利用して購入することができます。

要介護3と認定された方のケアプランと費用について、家族との同居、一人暮らし、施設入居の場合の3つの例についてご紹介していきます。

家族と同居する場合の例として、要介護3と認定されたAさんのケアプランを見てみましょう。

Aさんは、誰かの手助けがないと、立ち上がりや歩くことが難しい状態です。同居している娘さんは、仕事で不在になる時間があるため、その間はデイサービスや、訪問介護サービスを利用することで、一人になる時間が少なくなるようにしています。

■家族と同居する場合

| サービス | 回数 | 自己負担額(1割の場合) |

| 訪問介護 | 月に8回 | 2,584円 |

| 訪問看護 | 月に4回 | 2,100円 |

| 通所リハビリテーション | 1か月間 | 9,237円 |

| 通所介護(デイサービス) | 月に8回 | 7,688円 |

| 訪問入浴介護 | 月に4回 | 5,708円 |

| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 月に2日 | 1,902円 |

| 福祉用具レンタル | 1か月間 | 1,666円 |

| 合計 | 30,885円 |

※上記はあくまでも一例ですので、本人の状況や家庭環境によってケアプランは異なります。

要介護3になると、要介護1や要介護2に比べて必要となる介護が増えるため、サービス利用回数も多くなり、費用負担もその分大きくなってきます。食事の介護が必要になってくるというのが、要介護1、要介護2と大きく異なる点でしょう。

―要介護1について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「要介護1の状態とは?要介護度・要支援との違い、利用可能なサービスも紹介」

―要介護2について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「要介護2とは?認定基準や利用可能サービス、他要介護度との違いを解説」

例1でご紹介したAさんが一人暮らしの場合は、どのようなケアプランになるのでしょうか。

■一人暮らしの場合

| サービス | 回数 | 自己負担額(1割の場合) |

| 訪問介護 | 月に12回 | 3,876円 |

| 訪問看護 | 月に4回 | 2,100円 |

| 通所リハビリテーション | 1か月間 | 9,237円 |

| 通所介護(デイサービス) | 月に12回 | 11,532円 |

| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 月に4日 | 3,804円 |

| 福祉用具レンタル | 1か月間 | 1,666円 |

| 合計 | 32,215円 |

※上記はあくまでも一例ですので、本人の状況や家庭環境によってケアプランは異なります。

一人暮らしの場合は日常的に介護してくれる家族がいない分、介護サービスを利用する回数は必然的に増えます。月の半分程度は通所介護を利用し、食事や入浴といった身体的介護を受けることになると考えられます。一人暮らしだと、どうしても他人と交流する機会が減りやすいため、デイサービス施設などで他の人とコミュニケーションをとることが、本人にとってよい刺激となるでしょう。

前述したとおり、要介護3と認定された方の一人暮らしは危険が伴うため、介護サービスをうまく活用し、できる限り安全に暮らせる環境を整える必要があります。介護用品・福祉用具を使用して、転倒などの事故やけがを防ぐことも大切です。ケアマネジャーと相談して、本人のニーズに合うケアプランを作成してもらいましょう。

3つ目の例として施設に入居する場合の費用についてご紹介します。特別養護老人ホームに入居する場合と、介護付き有料老人ホームに入居する場合にかかる月額費用の例を比較してみます。

■施設に入居する場合の費用

| 内 容 | 特別養護老人ホーム | 介護付き有料老人ホーム |

| 介護サービス費(1割負担) | 27,415円 | 22,973円 |

| 家賃・食費・管理費など | 100,500円 | 160,000円 |

| 合計 | 127,915円 | 182,973円 |

※上記はあくまでも一例ですので、本人の状況や家庭環境によってケアプランは異なります。

施設に入居することで、介護のプロによる手厚いケアを受けることができますが、それ相応の費用がかかってしまうことの覚悟は必要です。介護付き有料老人ホームの場合は、上記に加えてリネンレンタル代金などの費用を自己負担しなければならないこともあるため、費用の詳細については入居前にしっかり確認しておきましょう。 ご家庭の経済状況などにより、費用がネックとなり施設選びに迷いが出ることもありますが、費用だけで施設を選ぶことはおすすめできません。施設ごとにそれぞれ特色があり、力を入れているサービス内容や雰囲気も異なります。入居されるご本人が安心して快適に過ごせる施設であるか、希望やニーズに合った施設であるかなど、費用以外のことも考慮しながら施設選びを進めていくことが大切です。

―介護サービスについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「介護サービスとは?種類や内容の一覧、利用の流れを解説」

―居宅サービスについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「居宅サービスとは?種類ごとの内容・自己負担額、利用の流れまで解説」

要介護3と認定されたら、今後どのように介護していくかということも考えていかなければなりません。日常生活全般に介護が必要とされる状態のため、在宅介護にするのか、施設へ入居するのかなど悩むことも多いでしょう。実際に要介護3と認定された場合の在宅介護と施設介護について、詳しく紹介していきます。

要介護3の認定を受けた方の入居割合が最も高いのは介護老人保健施設です。次いで特別養護老人ホーム、高齢者向け賃貸住宅の順となっています。 介護老人保健施設は、在宅復帰を目指してリハビリなどを行う公的施設のことです。入居してから3か月ごとに審査が行われ、自宅に戻って生活できるまで回復したと判断された場合または、状態が悪化してもっと手厚い介護が必要と判断された場合は退所することになります。このように介護老人保健施設は、終身まで入居できる施設ではありませんので、 介護老人保健施設を退所することになれば、本人や家族の状況を踏まえた上で、在宅復帰するか、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームなどの他の施設やサービス付き高齢者向け住宅への入居を検討する必要があります。別の介護老人保健施設へ入居するという方法もありますが、入居できたとしても再度退所することになる可能性が高いと考えられるので得策とは言えないでしょう。退所後の介護については、本人の希望を考慮し、ケアマネジャーと相談しながら考えましょう。

―介護老人保健施設について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「老健(介護老人保健施設)とは?費用や特徴、入所条件を解説」

介護老人保健施設や特別養護老人ホームは、要介護3と認定された方の入居割合が高い施設ですが、前述したとおり人気が高いため入居待機者が多く、すぐには入居できないことが多くなります。施設への入居をお考えの場合は、公的施設だけでなく、民間施設への入居も併せて検討することをおすすめします。 要介護3の場合、おすすめの民間施設として挙げられるのが、介護付き有料老人ホームです。要介護3になると、日常的に介護が必要となるため、利用できる介護サービスがどれだけ充実しているかというのがポイントになりますが、 介護付き有料老人ホームは、主に介護を必要とする高齢者を受け入れている施設ですので、介護・医療サービスともに充実しています。要介護度が高い方も受け入れているので待機者の多い公的施設に比べて入居がしやすくなっています。 このように魅力的な部分も多いですが、公的施設に比べて費用負担が大きいというのがデメリットとなりますので、月額費用を支払い続けることも考えると、なかなか民間施設への入居を決断できないという方もいます。

要介護3と認定された方が一人暮らしをすることは、絶対に不可能というわけではありません。ただ要介護3は日常生活全般で支援が必要な状態であることや認知症によって理解力・判断力の低下が見られることも多いので、一般的には一人暮らしをすることは難しいと考えられます。 要介護3になってからも一人暮らしを続ける方はいますが、住み慣れた家であっても、一人暮らしは危険が伴うことも多いため、ケアマネジャーや家族としっかり話し合い、介護体制を万全に整えることが大切です。とはいえ、いくら介護体制を整えたとしても、一人暮らしにおける事故などのリスクがゼロになるわけではありませんから安全で安心な暮らしを送り続けるためにも、本来は一人暮らし以外の選択をするのがよいでしょう。

要介護3の場合にかかる月額費用を在宅介護と施設入居で比べてみましょう。

■要介護3の場合の在宅介護と施設入居の費用の比較

| 在宅介護 | 特別養護老人ホーム | 介護付き有料老人ホーム | |

| 基本月額費用 (家賃・管理費等) | 59,100円 | 243,500円 | |

| 食費 | 60,000円(光熱費含む) | 41,400円 | 27,000円 |

| 介護サービス費(1割負担) | 30,885円 | 27,415円 | 22,973円 |

| 医療費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |

| 介護用品代(おむつなど) | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |

| 合計 | 110,885円 | 147,915円 | 313,473円 |

※上記はあくまでも一例です。お住まいの環境や施設によって、費用は異なります。

上記の費用例を見ると、在宅介護と民間施設への入居では費用にかなりの差がありますが、特別養護老人ホームのような公的施設であれば、そこまで大きな差はないことがわかります。費用を抑えるために在宅介護を選ぶ方もいますが、介護する家族の身体的・精神的負担はかなり大きく、介護者が無理をしすぎて体調を崩してしまう恐れもあります。様々な介護サービスを利用し、介護する側の生活を守ることも大切です。自宅での介護をこれ以上続けるのは難しいと感じた場合は、ご本人と家族のためにも施設への入居を検討してみることをおすすめします。

―在宅介護と施設の費用について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「在宅介護と有料老人ホーム、費用面で比較するとどちらがいい?」

―在宅介護について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「在宅介護とは?メリット・デメリットや受けられるサービスについて解説」

要介護3は日常生活全般に介護が必要なため、要介護1、要介護2に比べると介護に多くの時間を必要とします。在宅介護の場合、同居する家族がいても介護に全ての時間をかけることは難しく、体力的にも精神的にも負担が大きくなります。介護を一人で抱え込まず、訪問介護やショートステイなどの介護サービスを上手く活用しましょう。在宅介護を続けることが難しいと感じた場合は、施設入所を検討するのもよいでしょう。まずはケアマネジャーと相談し、本人と家族の状況に合わせたケアプランを作成してもらいましょう。

―ケアマネジャー、ケアプランについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?役割・仕事内容・資格について解説」

▶ 「ケアプラン(介護サービス計画書)とは?作成方法や文例、注意点を解説」

フランスベッドは、日本で初めて療養ベッドのレンタルを始めたパイオニアとして40年以上にわたり介護用品・福祉用具のレンタル事業で選ばれ続けてきました。

商品やサービスに関するご質問、

ご相談にお答えしています。

商品やサービスに関するご質問、

ご相談にお答えしています。

まずはお気軽に資料請求を。

無料カタログをご送付致します。