ケアプラン(介護サービス計画書)とは?

種類や作成方法、文例、注意点など徹底解説

-

ケアプランは、介護保険サービスを利用するにあたって欠かせないものです。ケアプランにはどのような種類があるのか、ケアマネジャーに依頼する場合と自分で作成する場合の違いや注意点などについてご紹介します。

2024年12月5日

ケアプランとは?

ケアプランとは、介護を必要とする方とご家族の状況や必要に応じて、具体的な支援方法や利用するサービスなどを決める介護の計画書のことをいいます。要介護・要支援認定を受けた方は、介護保険を使い介護サービスを受けることができます。介護サービスを利用するときには、どのような内容のサービスを、いつからどのくらいの頻度で利用するかなどをまとめたケアプランを作成することが必要です。利用者本人が自立した生活を送るための目標を立て、目標達成に向けてサービスの種類や利用頻度などを考えていきます。このようにして作成されたケアプランに沿って、サービスが提供されます。

ケアプランとは、介護を必要とする方とご家族の状況や必要に応じて、具体的な支援方法や利用するサービスなどを決める介護の計画書のことをいいます。要介護・要支援認定を受けた方は、介護保険を使い介護サービスを受けることができます。介護サービスを利用するときには、どのような内容のサービスを、いつからどのくらいの頻度で利用するかなどをまとめたケアプランを作成することが必要です。利用者本人が自立した生活を送るための目標を立て、目標達成に向けてサービスの種類や利用頻度などを考えていきます。このようにして作成されたケアプランに沿って、サービスが提供されます。

要介護と要支援のケアプランを区別するために、要介護の場合はケアプラン、要支援の場合は介護予防ケアプランと呼ばれています。

―要介護・要支援認定について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「介護保険制度とは?仕組みやサービス内容など基礎をわかりやすく解説」

▶ 「要介護認定とは?基準や区分、申請~通知の手順を解説」

ケアプランの種類について

ケアプランは、要介護と認定された方を対象とした、 居宅サービス計画書・施設サービス計画書、要支援と認定された方を対象とした介護予防サービス計画書の3種類に分けられます。

居宅サービス計画書・施設サービス計画書、要支援と認定された方を対象とした介護予防サービス計画書の3種類に分けられます。

【ケアプラン1:居宅サービス計画書】

居宅サービス計画書は、訪問サービスや通所サービス(デイサービス)、短期入所サービス、介護用品・福祉用具のレンタルなど、自宅で暮らしながらサービスを受けるために作成されるケアプランのことで要介護1〜5と認定された方が対象になります。

―要介護について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「要介護1の状態とは?要介護度・要支援との違い、利用可能なサービスも紹介」

▶ 「要介護2とは?認定基準や利用可能サービス、他要介護度との違いを解説」

▶ 「要介護3とはどんな状態?特徴や受けられるサービス・要介護度との違いを解説!」

▶ 「要介護4とは?3や5との違いや給付金、施設費用について解説」

▶ 「要介護5とは?状態や要介護4との違い、受けられるサービス、もらえる給付金など」

ケアプランの作成方法と流れ

ケアプランは、ケアマネジャーに作成を依頼する場合と自分で作成する場合の2種類があります。それぞれのケアプランを完成させるまでの流れについてご紹介します。

1:ケアマネジャーが作成する場合

ケアプランは、介護支援の専門家であるケアマネジャーが作成するのが一般的で、介護保険が適用されるため利用者が費用を負担することなく作成することができます。 ケアマネジャーが作成する場合は次のような流れになります。

ケアマネジャーが作成する場合は次のような流れになります。

| 流れ | 内容 |

| 1:ケアマネジャーを探す | 地域包括支援センター、自治体の窓口で相談して紹介してもらう。 ケアマネジャーが常駐する居宅支援事業所などを訪れ探す |

| 2:ケアマネジャーが現在の状況を把握する | 利用者本人やご家族から最初の相談であるインテークを対面または電話で行う。 自宅を訪問し利用者本人やご家族と面談どういった支援が必要でどうなることを望んでいるのかを明確にする。 |

| 3:介護サービスを検討する | ケアマネジャーがサービスの種類や頻度、利用料金などを記載したケアプランの原案を作成。 ケアマネジャー、利用者本人とご家族、サービス事業者などの関係者が、内容の確認や修正などを行う。 |

| 4:ケアプランの完成 | 利用者本人やご家族の同意を得ることができれば、ケアプランが完成。 実際にサービスが始まってからも、サービス内容の見直しや目標達成に近づいているかなどを定期的にチェック。 家族の意向や結論など |

―ケアマネジャーついて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?役割・仕事内容・資格について解説」

2:利用者や家族が作成する場合(セルフケアプラン)

利用者本人やご家族で作成するセルフケアプランという方法もあります。この場合は書類をもらいにいくところから始まり、提出書類の作成やサービス事業所に関する情報収集、事業所とのやり取り、給付の手続きなどを全て自分で行う必要があります。利用者本人やご家族の負担は大きくなりますが、サービス事業者と直接連絡を取り合うため、予定変更などに迅速に対応できるというメリットがあります。

| 流れ | 内容 |

| 1:必要書類を受け取る | 地域包括支援センターや自治体の窓口にて必要な書類を受け取る。 |

| 2:現在の状況を把握して課題を分析する | 今抱えている問題を解消するために必要なサービスは何か、具体的に書き出して目標を立てる。 |

| 3:サービスの費用を計算する | 要介護度によって異なる上限単位数に注意しながら、利用したい介護サービスの費用を算出する。 |

| 4:ケアプランの完成 | 完成したケアプランを地域包括支援センターや自治体の窓口に提出。 ケアマネジャーが作成するときと同様に、利用を開始してからも経過観察をし、必要であればケアプランの見直しを行う。 |

ケアプランの記載すべき内容と作成例

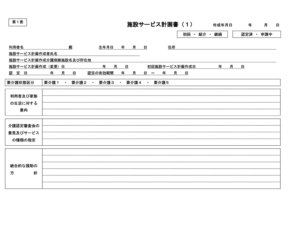

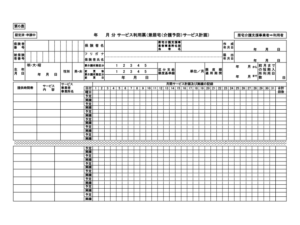

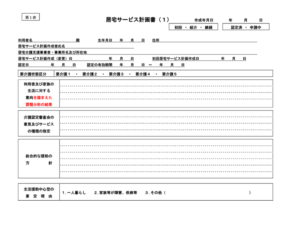

標準的な居宅サービス計画書は、第1表~7表によって構成されています。この7表の書類のうち、第4表と第5表を除いた5枚の書類は利用者やケアマネジャーと共有します。具体的な作成例については、以下の通りです。

| 名称 | 記入する内容 |

| 第1表:居宅サービス計画書⑴ | 利用者の基本情報 介護認定審査会の評価、サービスの種類の指定 利用者や家族の意向をまとめた総合的な支援計画 |

| 第2表:居宅サービス計画書⑵ | 利用者のニーズ 課題解決に向けた長期・短期目標と具体的な介護サービス内容 |

| 第3表:週間サービス計画表 | 介護サービスを組み合わせた週単位スケジュール表 利用者の主な活動内容 |

| 第4表:サービス担当者会議の要点 | サービス担当者会議での議論内容 家族の意向や結論など |

| 第5表:居宅介護支援経過 | 利用者の相談内容 事業所との連絡内容、調整事項など |

| 第6表:サービス利用表 | 各事業者のサービス実施計画の月単位のスケジュール |

| 第7表:サービス利用表別表 | 1か月あたりの介護サービスの利用単位数と費用 |

ケアプランを作成・運用する上での注意点・ポイント

ケアマネジャーに任せきりにしない

ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼する場合は、任せきりにしないことが大切です。利用者本人や家族の状況を考慮し、適切な介護サービスを受けるための大切な計画書がケアプランです。納得のいくケアプランを作成してもらうためには、わからないことや不安に思うことはその場で質問して解決するようにしましょう。ケアマネジャーとの面談では、今困っていることや今後どんな生活を送りたいかの現状や要望、医師からの指示やアドバイス、家庭の事情についても具体的に伝えてしっかり把握してもらうことが大切です。その上で、うまく要望が伝わらない、納得できるケアプランを作成してくれないなど不満に感じることがあれば、ケアマネジャーの変更を検討してみるのもひとつの方法です。

ケアプランを見直すこと

ケアプランは一度作成したら終わりではなく見直し(ケアマネジメントプロセスのモニタリング)は常に必要です。月1回以上、ケアマネジャーが利用者の自宅を訪問して面談を行い、健康状態や生活状況などを確認します。サービスの利用が開始されてから見えてくる課題もあるため、サービスの内容や利用頻度などの変更が必要になることもあります。また、家庭の事情で在宅介護が難しい場合や、要介護度が変わった場合は、ケアプランの作り直しが必要となります。

まとめ

ケアプランは、利用者の方それぞれに適した介護サービスを提供するための計画書です。ケアマネジャーに作成してもらう方法とご自身で作成する方法がありますが、ご自身でケアプランを作成する場合は、利用者の状態や、最新の介護情報などを本人やご家族が調べて把握するのは大変な作業となります。一方でケアマネジャーに任せる場合も専門知識がないからといって、全てをケアマネジャー任せにしてしまうと、利用者本人やご家族の意向とのずれが生じたり、思いが反映されない計画書になったりする可能性もあります。質の良い快適な生活を実現させるために、まずは担当するケアマネジャーと信頼関係を築き、協力しながら利用者を支えるバランスの取れたケアプランの作成を心がけましょう。

介護用品・福祉用具のレンタルなら

専門スタッフへの相談がおすすめ

フランスベッドは、日本で初めて療養ベッドのレンタルを始めたパイオニアとして40年以上にわたり介護用品・福祉用具のレンタル事業で選ばれ続けてきました。

商品やサービスに関する

ご質問・ご相談はこちら

- Home

- 介護用品・福祉用具のレンタル(介護保険利用・自費)

- 介護お役立ちコラム

- ケアプラン(介護サービス計画書)とは?種類や作成方法、文例、注意点など徹底解説

おすすめの関連記事

介護に関する人気記事

お気軽にご相談ください

メールで相談する

商品やサービスに関するご質問、

ご相談にお答えしています。

近くの営業所を探す

商品やサービスに関するご質問、

ご相談にお答えしています。

無料カタログ

まずはお気軽に資料請求を。

無料カタログをご送付致します。