この記事の監修者

-

-

合同会社小森塾

代表 小森敏雄フリーランス介護講師

資格取得講座 運営兼校長

介護福祉士 准看護師 認知症ケア専門士

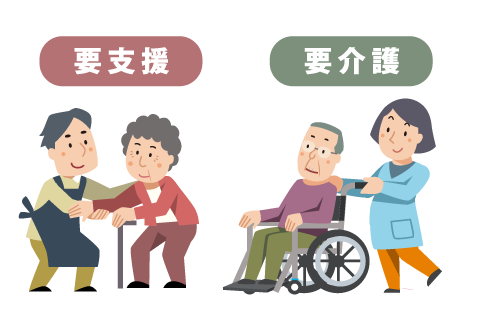

要支援と要介護は何が違うのか?受けられるサービスや認定基準の違い、要支援に関するよくある質問などを解説します。

2025年9月6日

要支援と要介護は何が違うのか?簡単に言うと、「要支援」は日常生活を送るうえで、多少の支援が必要な状態、「要介護」は日常生活の中で入浴、排せつ、食事などで常に介護が必要な状態のことで、要支援と要介護では、身体状況や利用できるサービスの量などの違いがあります。

【要支援と要介護の違い】

| 要支援 | 要介護 | |

| 状態 | 多少の支援や部分的な介助が必要 | 日常生活全般において介護が必要 |

| 状態区分 | 要支援1・2 | 要介護1~5 |

| 利用できるサービス | 介護予防サービス | 介護サービス |

| サービス利用開始の手続き | 地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成 | 担当ケアマネジャーがケアプランを作成 |

厚生労働省が定める要支援状態の定義では、「身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間※にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。」とされており日常生活の基本的なことは自分で対応できますが、部分的な生活支援が必要な状態で、要介護状態になるおそれがあるので、家事や日常生活に支援を行う必要があり、ひとりで入浴はできるけれど、浴槽の掃除が難しく、生活支援が必要といったケースが挙げられます。適切な介助や支援を受けることで、要介護状態になるリスクを軽減できる可能性があります。

※厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月

厚生労働省が定める要介護状態の定義は、「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間※にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)」をいい、要介護者の定義は「要介護状態にある65歳以上の方、要介護状態にある40歳以上65歳未満の方で、加齢に伴う心身の変化による疾病(特定疾病)によって要介護状態になる場合も含まれる。」とされています。

※厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月

―参考―

▶ 厚生労働省 要介護認定に係る法令「要介護状態」の定義(法第7条第1項)

要介護度は、介護の必要度によって8つの区分に分けられます。

【1】自立(非該当)

要支援にも要介護にも該当しない場合は、自立と認定されます。日常生活上の基本的な動作を自力で行うことができ、介護や支援がなくても生活を送ることが可能な状態です。

【2】要支援1

基本的に自力で日常生活を送れますが、複雑な動作には部分的な支援が必要な状態で、生活習慣の見直しや適切なケアにより、要介護状態への予防が期待できます。

【3】要支援2

基本的に自力で日常生活を送れますが、要支援1よりも運動機能にやや衰えが見られ、複雑な動作に何らかの支援が必要な場面が増えてきます。生活習慣の見直しや適切なケアにより、要介護状態への予防が期待できます。

【4】要介護1

食事や排泄など身の回りのことはたいてい自力で行えますが、要支援2よりも運動機能が低下した状態のことで、個人差はありますが、認知機能にもやや衰えが見られるようになります。

―要介護1について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「要介護1の状態とは?要介護度・要支援との違い、利用可能なサービスも紹介」

【5】要介護2

日常生活においてできないことが増え、食事や排泄など身の回りのことにも部分的な介護が必要な状態で、要介護1よりも認知機能が衰え、理解力や思考力の低下による生活のしづらさを感じるようになります。

―要介護2について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「要介護2とは?他の介護度との違いや認定基準、利用可能なサービスを解説」

【6】要介護3

立ち上がりや歩行、食事、排泄、入浴など日常生活上の動作が難しくなり、全面的な介護が必要な状態で、認知機能の低下、認知症による症状の出現による生活のしづらさが目立つようになります。

―要介護3について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「要介護3とはどんな状態?特徴や受けられるサービス・要介護度との違いを解説」

【7】要介護4

要介護3よりも動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を送れない状態のため全面的な介護が必要で、認知機能の低下、認知症の症状がより顕著に現れることがあります。

―要介護4について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「要介護4とは?3や5との違いや給付金、施設費用について解説」

【8】要介護5

寝たきりで、意思疎通も困難な状態で、介護なしには生活ができず、全面的な介護が必要です。

―要介護5について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「要介護5とは?状態や要介護4との違い、受けられるサービス、もらえる給付金など」

要支援と要介護の境目となる要支援2と要介護1は、状態としてはかなり近いですが、分かれ目となる2つのポイントがあると言われています。

【1. 認知症であるかどうか】

運動機能以外に、認知機能の低下が見られるかどうかによって、要支援2と要介護1に分けられます。認知症の状況を7段階で評価する認知症高齢者の日常生活自立度で認知症の可能性が高ければ、要介護1と判定されることが考えられます。

【2. 状態が安定しているかどうか】

半年以内に状態が大きく変わり、介護量が増えると見込まれる場合は、要介護1と判定される可能性があります。

―介護認定調査について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「介護認定調査とは?当日に心がけるべきこと」

要介護度は、聞き取り調査や主治医の意見書をもとに、コンピューターによる一次審査や介護認定審査会による二次審査を経て判定されます。上記2つのポイントは、あくまでも参考として覚えておきましょう。

要支援と要介護では、利用できるサービスが異なります。

要支援の場合は、介護予防サービスが利用できます。

介護予防サービスとは、なるべく住み慣れた地域で自立した生活が送れるように支援するサービスで心身状態を維持・向上し、要介護状態にならないように予防することを目的としています。

自治体が主導している地域密着型介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業も利用することができます。

【利用できるサービス1:介護予防サービス】

・介護予防訪問看護

・介護予防通所リハビリテーション

・介護予防居宅療養管理指導

・介護予防福祉用具貸与

・特定介護予防福祉用具販売 など

【利用できるサービス2:地域密着型介護予防サービス】

・介護予防小規模多機能型居宅介護

・介護予防認知症対応型通所介護 など

【利用できるサービス3:介護予防・日常生活支援総合事業】

・訪問型サービス

・通所型サービス

・その他の生活支援サービス

・介護予防教室

・高齢者サロン など

要介護の場合は、介護サービスを利用できます。

要介護になると日常的に介護が必要となり、介護する家族の負担が大きくなるため、介護サービスをうまく活用することは、介護者の負担軽減にもつながります。要支援の場合と大きく違うところは、在宅介護を支援するサービスだけでなく、特別養護老人ホームなどの施設サービスを利用することができます(特別養護老人ホームは要介護3以上)。

【利用できる介護サービス1:居宅サービス】

・訪問介護

・訪問看護

・通所介護(デイサービス)

・短期入所(ショートステイ)

・福祉用具貸与

・特定福祉用具販売 など

【利用できる介護サービス2:施設サービス】

・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

・介護医療院 など

【利用できるサービス3:地域密着型サービス】

・小規模多機能型居宅介護

・夜間対応型訪問介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・認知症対応型共同生活介護 など

介護予防サービスや介護サービスを利用するために、ケアプランが必要になります。ケアプランとは、利用者やご家族の要望に合わせて適切なサービスが受けられるように作成される介護の計画書のことです。

要支援の場合は、地域包括支援センターでケアプラン(介護予防サービス計画書)を作成してもらうことになります。利用者が置かれている環境、心身状態などを把握し、必要なケアが受けられるよう介護予防ケアプランを作成してもらいましょう。作成されたケアプランに沿って、介護予防サービスが利用できるようになります。

要介護の場合は、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーにケアプランを作成してもらいましょう。担当ケアマネジャーが現在の状況や課題を把握し、利用者とご家族の要望に合うサービスが受けられるように作成したケアプランに沿って、介護サービスが提供されます。 どちらの場合も、ケアプランの作成費用は介護保険でまかなわれるため、作成を依頼しても利用者が費用を負担することはありません。

―ケアプランについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「ケアプラン(介護サービス計画書)とは?作成方法や文例、注意点を解説」

介護予防サービスや介護サービスには介護保険が適用され、原則1割(所得に応じて2〜3割)の自己負担額で利用することができます。ただし、要介護度によって表のように支給限度額が決められています。

【介護度別の支給限度額・ご利用者負担額表(月額)】

| 介護度 | 支給限度額 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 |

| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |

| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |

| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |

| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |

| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |

| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |

| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |

※2019年10月から適用

(注)実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められています。事業所の所在地やサービスの種類によって1単位当たりの報酬額が異なります。

(注)上表は目安として1単位当たり10円として計算しています。

基本的には限度額内で収まるようなケアプランを作成してもらいますが、支給限度額以上のサービスを受けたい場合は、超過分を自己負担すれば利用することが可能です。

―介護保険制度について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「介護保険制度とは?仕組みやサービス内容など基礎をわかりやすく解説」

「基本チェックリスト」とは、市町村の窓口や地域包括支援センターに支援が必要だと相談にきた被保険者に対して、要支援認定等を省略して、「介護予防・生活支援サービス事業対象者」として、迅速にサービスにつなげるため、本人の状況を確認する簡易判定ツールです。65歳以上の高齢者が自分の生活や健康状態を振り返り、心身の機能で衰えているところがないかどうかをチェックすることで、介護予防・生活支援サービス事業対象者(要支援・要介護になるおそれのある高齢者のこと)の判定に活用できます。

基本チェックリストをもとに、以下のいずれかに該当する方は、介護予防・生活支援サービス事業対象者の候補者として選定できます。解答欄のはい、いいえの前にある数字(0または1)を得点として計算してください。

―事業対象者に該当する基準-

(1)No.1〜20までの合計が10点以上に該当(複数の項目に支障)

(2)No.6〜10までの合計が3点以上に該当(運動機能の低下)

(3)No.11〜12までの合計が2点以上に該当(低栄養状態)

(4)No.13〜15までの合計が2点以上に該当(口腔機能の低下)

(5)No.16〜17までの合計が1点以上に該当(閉じこもり)

(6)No.18〜20までの合計が1点以上に該当(認知機能の低下)

(7)No.21〜25までの合計が2点以上に該当(うつ病の可能性)

【基本チェックリスト】

| No. | 質問事項 | 回答 | |

| 1 | バスや電車で1人で外出していますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 2 | 日用品の買い物をしていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 3 | 預貯金の出し入れをしていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 4 | 友人の家を訪ねていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 5 | 家族や友人の相談にのっていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 8 | 15 分くらい続けて歩いていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 9 | この 1 年間に転んだことがありますか | 1.はい | 0.いいえ |

| 10 | 転倒に対する不安は大きいですか | 1.はい | 0.いいえ |

| 11 | 6ヵ月間で 2~3kg 以上の体重減少がありましたか | 1.はい | 0.いいえ |

| 12 | 身長 cm 体重 kg (BMI= ) ※注 | ||

| 13 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | 1.はい | 0.いいえ |

| 14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | 1.はい | 0.いいえ |

| 15 | 口の渇きが気になりますか | 1.はい | 0.いいえ |

| 16 | 週に1回以上は外出していますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | 1.はい | 0.いいえ |

| 18 | 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあるといわれますか | 1.はい | 0.いいえ |

| 19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 20 | 今日が何月何日かわからないときがありますか | 1.はい | 0.いいえ |

| 21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | 1.はい | 0.いいえ |

| 22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | 1.はい | 0.いいえ |

| 23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | 1.はい | 0.いいえ |

| 24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | 1.はい | 0.いいえ |

| 25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする | 1.はい | 0.いいえ |

※注BMI(=体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m))が 18.5未満の場合に該当とする。

【地域包括支援センターとは】

地域包括支援センターは、高齢者や障害者などの地域住民が安心して生活できるように支援する施設です。市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、介護・医療・保健・福祉などの側面から地域住民を支えます。

【介護予防ケアマネジメントとは】

介護予防ケアマネジメントは、要支援者および基本チェックリストの記入内容が、当事業対象者と判断できる者に対して提供されるケアマネジメントサービスです。高齢者の健康維持や生活支援を行い、介護が必要になる前に予防的なケアを提供する取り組みです。 基本チェックリストにより総合事業を利用するか、要介護(要支援)認定の申請が望ましいか、的確な判断がされます。最終的には、地域包括支援センターが行う介護予防ケアマネジメントで適切なサービスや事業、セルフケア等に振り分けられます。チェックリストに当てはまる場合は、お住まいの地域包括支援センターに相談すると良いでしょう。

―参考―

▶ 厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」

▶ 厚生労働省「介護予防ケアマネジメント」

▶ 厚生労働省「地域包括支援センターの業務」

要支援2と要支援1の違いは、介護にかかる手間を時間として換算した要介護認定等基準時間でいうと、要支援2が32分以上50分未満のうち、要支援状態にある者、要支援1は25分以上32分未満となっています。状態としては、要支援2は基本的には自力で日常生活を送れますが、要支援1より運動機能に少し衰えが見られ、部分的な支援が必要となる場面が多くなります。要支援1は基本的にはほとんど自力で日常生活を送ることができますが、複雑な動作には部分的な支援が必要な状態となっています。

―要介護認定について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「要介護認定とは?基準や区分、申請~通知の手順を解説」

要支援1で可能なデイサービスの回数は、自治体によって週1回程度、月の上限4回など違いがありますが一般的には週1回~2回が目安といえるでしょう。

要支援1の支給限度額は月50,320円です(2025年現在)。この料金の範囲内であれば、原則1割負担(所得に応じて2~3割)でサービスを利用することができます。通所サービス以外にも、訪問型支援や介護予防教室などのサービスが含まれているため、複数のサービスを併用する場合は利用バランスを考慮することが大切です。

要支援と認定された場合は、要介護者のように居宅介護支援事業所のケアマネジャーではなくお住いの地域の地域包括支援センターのスタッフが担当してくれます。

地域包括支援センターには、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどの専門職が常駐し、利用者の心身状態や希望をふまえて「介護予防ケアプラン」を作成してくれます。費用負担はなく、継続的に相談や見直しにも対応してもらえます。

―ケアマネジャーについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「ケアマネージャー(介護支援専門員)とは?相談できることや役割・資格について解説」

現在は介護が不要でも、将来的には誰しも介護の支援が必要になる可能性があります。要支援とは家事や日常生活に支援が必要な状態のことを指し、要介護は、日常生活の基本的な動作が困難で介護が必要な状態を指します。つまり、要支援は将来、生活全般の介護が必要になるリスクを含むもので、要介護は既に介護が必要な状態です。厚生労働省が公表している基本チェックリストを活用して、該当する箇所があればお住まいの地域包括支援センターに相談するのがおすすめです。

―参考―

▶ 厚生労働省「要介護認定に係る法令」

▶ 厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順」

▶ 厚生労働省「要介護認定に係る制度の概要」

▶ 厚生労働省「基本チェックリスト」

フランスベッドは、日本で初めて療養ベッドのレンタルを始めたパイオニアとして40年以上にわたり介護用品・福祉用具のレンタル事業で選ばれ続けてきました。

商品やサービスに関するご質問、

ご相談にお答えしています。

商品やサービスに関するご質問、

ご相談にお答えしています。

まずはお気軽に資料請求を。

無料カタログをご送付致します。