この記事の監修者

-

-

フランスベッド

メディカル営業推進課

課長 佐藤啓太福祉用具専門相談員、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具プランナー、

社会福祉主事任用資格、知的障害者福祉司任用資格、児童指導員任用資格、

可搬型階段昇降機安全指導員、スリープアドバイザー

若年性アルツハイマー(若年性認知症)とは何か?原因や症状、なりやすい人の特徴や寿命についてや、対処方法、サポート制度、介護についても詳しく解説します。

2024年8月14日

若年性認知症とは65歳未満の人が発症する認知症のことです。認知症は高齢者だけでなく、働き盛りの若い世代でも発症することがあります。 もしも若年性認知症と診断されたとしても、まだ若いのに認知症なんてと思ってしまい、現実をなかなか受け止められないものです。本人だけでなく周囲も不安を感じ、精神的負担から抑うつ状態になることもあります。

若年性認知症は、初老期認知症(40歳〜64歳)に若年期認知症(18歳〜39歳)を加えた認知症を総称として呼ばれています。

令和2年3月に公表された調査結果*によると、全国における若年性認知症者の総数は推計3.57万人。若年性認知症有病率は18歳〜64歳人口10万人あたりで50.9人となっています。その中でも、50歳からの有病率が高くなり始め、特に55歳〜64歳が突出しています。原因別では、1位はアルツハイマー型認知症が半数を超え52.6%、次に脳血管性認知症が17.1%となっています。

*出典:日本医療研究開発機構認知症研究開発事業による全国12地域の医療機関や施設等を対象に実施された2017〜2019年度調査

▶厚生労働省「若年性認知症実態調査結果概要(R2.3)」

若年性認知症の症状は、高齢者の認知症とほとんど変わりはありません。以前は若年性認知症の中でも特に脳血管性認知症の割合が圧倒的に多いとされていましたが、最近の調査では高齢者の認知症と同様にアルツハイマー型認知症の割合が最も多いという結果になりました。若年性認知症と高齢者の認知症は、原因疾患に関しても違いがないということがわかります。 原因疾患に関しては、若年性認知症も高齢者の認知症も大きな違いはないように思えるかもしれませんが、若年性認知症は若い年齢で発症するからこその特徴があります。受診の遅れや日常生活への影響、周囲の理解不足など様々な問題に直面します。 以下に若年性認知症の特徴について詳しくご紹介していきます。

若年性の認知症は高齢の場合と症状は大きくは変わりませんが、若い年齢で発症するということでの特徴や影響があります。

【1】経済的ダメージが大きい

若年性認知症を発症すると、これまでのように仕事を続けられず、収入が減少する場合が大半です。働き盛りで家計を支えている方が発症すると経済的ダメージが大きくなります。介護のために配偶者も仕事を続けられなくなる、住宅ローンの支払いや子供の教育資金の不足など、家族の生活に大きな影響を及ぼします。

【2】精神的ダメージが大きい

認知症は、高齢者がなるものというイメージが強いため、若年性認知症と診断されると、この若さで認知症になったというショックから現実を受け止められなくなります。これまでに描いていた将来設計の変更を余儀なくされ、本人だけでなく、周囲の方にとっても精神的ダメージは大きくなります。

【3】若年性認知症を専門としたサービスが少ない

最近は、若年性認知症の方を受け入れるサービスも増えてはいますが、身近な地域にないことも多く、適切なサービスがまだまだ不足しているのが現状です。高齢者向けのプログラムを行なっているデイサービスに通っても、年齢層が合わず本人の意欲につながりづらいこともあり、本人や家族からは、同じ悩みを持つ仲間と出会える場所が欲しい、軽度でも通いやすい施設が欲しいなどの意見が多くあります。

【4】発症が男性に多い

高齢者の認知症は女性の方が発症される割合多いのですが、若年性認知症は女性よりも男性の方が多いことが調査でわかっています。働き盛りの男性が若年性認知症になり、休職や退職となり収入減、生活が大変になる場合もあります。

【5】受診が遅れる

認知症は高齢者がなるものという思い込みによって、仕事中のミスが増加、怒りっぽくなるなどしても、疲れやストレスが原因だろうと深く考えずに放置し、受診が遅れやすいというのも特徴の1つです。異変に気付いて病院を受診しても更年期障害やうつ病など別の病気であると診断されてしまうこともあり、認知症だとわかるまでに時間を要することもあります。

【6】家庭内の課題が増える

若年性認知症は発症年齢が若いことから子供が未成年であることも多く、養育や進学など親が必要とされる時期と重なりやすくなります。親の介護と重なることもあり、家族で乗り越えなければならない課題が増加します。介護が原因で夫婦喧嘩が増える、経済状況等を理由に生活スタイルが変わるなどして子供の精神にも影響を及ぼすことがあるため注意が必要です。

【7】周囲から理解されづらい

認知症は高齢者が発症するものであるというイメージが強く、若年性認知症は周囲から理解されにくいのも特徴のひとつです。何度も同じことを言う、聞くなど認知症でよく見られる症状は、高齢者ならよくあることとして受け入れられやすい傾向にあります。しかし年齢が若いとそう簡単には受け入れられず、おかしな目で見られる、関わらないように距離を置かれるなどすることもあります。

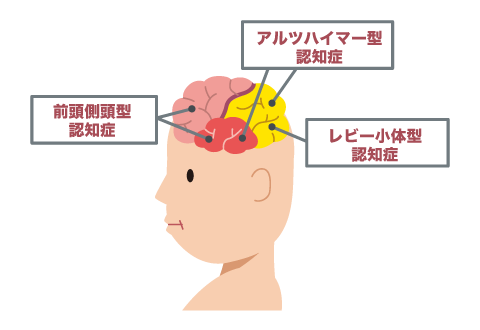

認知症には、アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症、前頭側頭型認知症、アルコール性認知症など様々な種類があり、発症の原因となる病気は認知症の種類によって異なります。ここからは、主な認知症の種類についてご紹介しましょう。

【アルツハイマー型認知症】

アルツハイマー型認知症は脳に特殊なたんぱく質がたまって神経細胞が死んでしまい、脳全体が萎縮することによって引き起こされる認知症です。若年性のアルツハイマー型認知症は、遺伝によって発症する可能性があるともいわれています。主な症状として挙げられるのが記憶力の低下で、その他にも判断力の低下や見当識障害など様々な症状が見られます。

【脳血管性認知症】

脳血管性認知症は脳梗塞やくも膜下出血など脳の血管の病気によって引き起こされる認知症です。血管の詰まりや出血によって脳細胞にうまく酸素が行き渡らず、脳がダメージを受けてしまうことが原因で起こります。血管の病気は動脈硬化によって引き起こされることが多く、荒れた食生活や不十分な睡眠、過度の飲酒や喫煙など生活習慣の乱れが関連していると考えられます。脳血管性認知症は、脳のどの部分がダメージを受けたかによって症状の出方が異なります。記憶力や理解力などに障害が出る場合もあれば、手足の麻痺、排尿障害、失語などの症状が現れることもあります。

【前頭側頭型認知症】

前頭側頭型認知症は脳の神経細胞に特殊なたんぱく質が蓄積して前頭葉と側頭葉が萎縮することで引き起こされると言われていますが、未だにはっきりとした原因は解明されていません。 主な症状は他の認知症と違い、人格や行動に変化が見られることが多く、信号無視や万引きなど社会性に欠ける行動をとることがあります。また、毎日決まった時間に同じ行動を繰り返す「常同行動」という症状も見られます。

【レビー小体型認知症】

レビー小体型認知症は脳にレビー小体と呼ばれる物質が蓄積され、脳の神経細胞がダメージを受けることが原因で発症します。認知機能が変動するという特徴があり、しっかりしている時もあれば理解力や判断力が低下してぼんやりとしている時もあり、時間や場所によって状態の変動が激しくなります。また、手の震えなどのパーキンソン症状が現れるなど、実際にはないものがありありと見える幻視の症状が現れるのも特徴です。

若年性認知症は高齢者の認知症の2倍以上の速さで進行するといわれています。認知症であることを自覚するのが難しい場合もあるため周囲ができるだけ早く異変(初期症状)に気づいてあげることが大切です。

1.忘れっぽくミスが増える

1.忘れっぽくミスが増える

・同じことを繰り返し聞く・人の名前や約束を忘れるようになる・最近の出来事も思い出せない・ガスの火を消し忘れる

2.今までできていたことができなくなる

・仕事や家事など慣れている作業ができなくなる・簡単な計算を間違える・慣れているはずの料理を焦がすようになる

3.やる気がない

・今まで夢中になっていた趣味に興味を示さなくなる・周囲への関心がなくなる・服装や身だしなみがだらしなくなる

4.別人のような性格に変わる

・温厚な性格が怒りっぽくなる・今までの性格からは考えられない言動が目立つ

1.記憶障害

記憶障害は新しいことが記憶できず、直近の出来事もすぐに忘れてしまいます。部分的な物忘れとは異なり、出来事全体を忘れてしまい忘れたという自覚もありません。取引先との大切な打ち合わせを忘れてしまう、何度も同じ内容の電話をかけるなど、仕事や対人関係に支障をきたすケースが多くあります。

2.見当識障害

見当識障害は日付や時間、自分のいる場所がわからなくなってしまいます。身近な人を別の人物と混同する、通い慣れた道で迷う、取引先の人に気付かないなどの症状があります。

3.理解力・判断力の低下

理解力・判断力の低下により言われたことをすぐに理解できない、物事の良し悪しが判断できないことなどがあります。同時に2つ以上のことをお願いされる、早口で話されるなどすると理解が難しくなります。車を運転中、瞬時に判断ができずブレーキが遅れる、信号を無視するなどの危険を伴う行動をとる場合もあります。

4.実行機能障害

実行機能障害は計画を立てて順序よく行動することが難しくなります。 今まで使っていた機械や家電の使い方がわからなくなる、慣れているはずの料理の手順がわからなくなって焦がしてしまったり、味付けが変わったりするなど日々の生活に支障をきたします。

5.失語

失語は相手の言葉を理解できない、思っていることを言葉にして表現するのが難しくなる状態のことを言います。あれ、それ、と言うことが多く、相手の言葉を理解できても自分ではうまく話せない、言葉が読めても意味を理解できないなどの症状があります。

6.失行

失行はこれまで日常的に行っていた動作や操作ができなくなることです。運動機能に問題はないにも関わらず、衣服の着方がわからない、お箸の使い方やお茶の淹れ方など今まで普通にしてきたこともやり方がわからないといった状態になります。

7.失認

失認は、五感が正常に働かなくなり見えているものや聞こえているものが何なのかわからなくなることです。物を見間違えることもあれば空間の半分側がうまく認識できず、上着の袖を片側だけ通し忘れるなどの症状が見られることがあります。

●不安・抑うつ

不安・抑うつにより失敗が続く、今までできていたことができなくなるなど強い不安や焦りを感じます。意欲がなくなり無気力(アパシー)状態になることもあります。

●妄想

自分で片付けたものや失くしたものを盗まれたと言い出す、物盗られ妄想。仕事の失敗からあの人が私を陥れようとしているなどと言う被害妄想などがあります。

●幻覚

幻覚により実際には存在しないものが見えたり、聞こえたりすることがあります。

●徘徊

自分のいる場所がどこなのかわからなくなり徘徊することがあります。 まわりから見るとあてもなくうろついているように見えますが、本人にとっては家に帰るためや出勤するためなど目的があっての行動です。若年性認知症の場合は若く体力があるため、遠方まで歩き続けて行方不明になるケースもあります。

まわりから見るとあてもなくうろついているように見えますが、本人にとっては家に帰るためや出勤するためなど目的があっての行動です。若年性認知症の場合は若く体力があるため、遠方まで歩き続けて行方不明になるケースもあります。

―徘徊について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「徘徊とは?原因や予防法・対処法をご紹介」

●暴言・暴力

若年性認知症を発症したことによる不安や焦り、悔しさなどの抱えきれない感情から攻撃的になってしまい、暴言や暴力につながることがあります。

―BPSDについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「認知症の周辺症状(BPSD)とは?種類や対応方法などを解説」

●暴言・暴力

若年性アルツハイマー型認知症を発症した後の平均寿命は約10〜15年といわれています。これは若年性認知症の中では比較的長めで、前頭側頭型認知症は約6〜9年、若年性レビー小体型認知症の場合は約7年程度の平均寿命となっています。発症してから寿命が短いと感じるかもしれませんが、あくまでも個人差があり、その人によって生存率は大きく異なります。特に、若年性レビー小体型認知症は身体機能に影響が出やすく、誤嚥性肺炎や転倒・骨折などを併発することがあり得るので、平均寿命が短めになりやすいと考えられています。反対に、若年性アルツハイマー型認知症は合併症を起こす率が低いため、合併症による疾患で寿命が短くなりにくくなっています。若年性認知症で最も注意すべきなのは、症状の進行が速いことです。もし40代で発症した場合は、高齢者の2倍以上の速さで進行すると言われています。ですから一番大切なのは、早期発見と早期治療です。若年性認知症は完治するのは難しいですが、進行を抑制することはできますので、少しでも寿命を延ばすために、若年性認知症の進行をいかにコントロールするかが重要となります。食生活の管理をはじめ、適切なケアを実施していけば、合併症や事故を事前に防止できるうえに、寿命を改善できる可能性が高まります。

若年性認知症になりやすい人には共通した特徴があるとされています。下記はあくまで傾向ですが、性格、生活、疾患、その他、リスクのある特徴について紹介していきます。

(1)性格

次のような性格の人は、若年性認知症のリスクがあります。

・協調性に欠ける… 会話が減り、コミュニケーション不足で脳が不活性化

・短気で怒りっぽい/イライラしやすい … 頑固な部分もあるためコミュニケーションがうまく取れず、孤立しやすい

・くよくよ気にしやすい … ストレスを感じやすく、交流が少なくなる

・ネガティブ … うつ病を発症しやすく、脳刺激が減る

・自尊心が高い … 交流を避ける傾向にあるため、脳機能が鈍化

・思い込みが強い … 考えが柔軟ではなく、周囲に適応できない

・自立心が高い … 人の助けが不要なので、自宅に引きこもりがちになる

(2)生活

脳機能の低下や脳血管の障害につながるような習慣がある人は、若年性認知症のリスクがあります。

・飲酒 … 脳が萎縮、生活習慣病につながる

・喫煙… ニコチンが脳血管に悪影響、動脈硬化リスク大

・食生活が乱れている/偏っている … 糖尿病や高血圧などの恐れがある

・運動不足 … 運動を司る脳分野を使わず、脳が不活性化

・睡眠不足 … 脳内に特殊なたんぱく質が蓄積されアルツハイマー型認知症に繋がる危険性がある

・過度なストレス … 交感神経が優位になり、血圧上昇/動悸/頻脈などの恐れがある

・スマホ依存 … 自分で考える機会が減る、脳の不活性化

(3)疾患 若年性認知症の一因は脳血管の病気が多いため、生活習慣病の病歴がある人は十分気をつけましょう。

・脳疾患 … 脳卒中/脳梗塞/脳出血など

・高血圧 … 動脈硬化による脳の血行不良が発生

・糖尿病 … 認知症リスクが2〜4倍高い

・高脂血症 … 動脈硬化で脳の血流が悪化

・歯周病 … 咀嚼(そしゃく)力が落ちると、脳への刺激がなくなる

(4)その他 ・遺伝的要因 … 若年性認知症は遺伝による家族性アルツハイマーが多い

・事故などによる外的外傷 … 事故などによる頭部強打で脳障害の可能性もある

もしかして若年性認知症かも…と不安に感じている方は、次のセルフチェックをしてみてください。

もしかして若年性認知症かも…と不安に感じている方は、次のセルフチェックをしてみてください。

□ 1.何度も同じことを言う、同じことを聞くことがある

□ 2.今日の日付や曜日がわからないことがある

□ 3.鍵や財布など物の置き忘れ、しまい忘れがよくある

□ 4.知り合いの名前が思い出せないことがある

□ 5.言おうとした言葉、物の名前などがすぐに出てこないことがある

□ 6.つい先ほど聞いた話の内容を思い出せないことがある

□ 7.よく知っている場所で道に迷ったことがある

□ 8.日課や趣味に興味を示さなくなった

□ 9.蛇口の閉め忘れや火の消し忘れがある

□ 10.ささいなことで怒りっぽくなった

□ 11.やる気がなく、だらしなくなった

上記のチェックリストはあくまでも参考ですが、チェックリストにいくつか当てはまる方は、認知症の可能性があります。気になる方は早めに病院を受診し、専門医に相談してください。

若年性認知症かどうかはどのように診断されるのでしょうか?ここからは、若年性認知症の診断方法と治療方法をご紹介していきます。受診の際のポイントについても紹介していますので、受診をお考えの方は参考にしてみてください。

1. 問診

気になる症状やこれまでの経過などを医師が聞き取ります。本人からだけでなく家族からの聞き取りも重要になるため、伝えるべきことがあれば忘れないようにメモしておきましょう。

2. 身体検査

認知症の原因となりうる病気や認知症と似た症状を引き起こす病気がないかを調べるために血液検査などを行います。

3. 神経心理検査

認知機能をチェックするためにMMSE(ミニメンタルステート検査)や長谷川式認知症スケールなどのような問診形式の検査を行います。

4. 画像診断

MRI検査やCT検査、SPECT検査などの画像診断を行い、脳のどのあたりがどの程度萎縮しているのか、脳の血流が低下している箇所はないかなどをチェックします。

【ポイント1】異変に気付いたら早めに受診する

若年性認知症は早期診断、早期治療によって進行を遅らせることできる場合もあります。ただの疲れやストレスだと思い込んで放っておくのではなく、異変に気付いたらなるべく早く医療機関を受診しましょう。かかりつけ医や勤務先の産業医などに相談するのも良いですし、全国各地にある若年性認知症の相談窓口で情報を得るのも良いでしょう。

【ポイント2】本人のことをよく知っている人が付き添う

受診する際は家族など本人のことをよく知っている人が付き添いましょう。以前の様子を知っている人が感じる異変やこれまでの経緯などといった情報は問診時に役立ちます。受診前に気になることをリストアップし、書き留めたメモなどを病院に持って行くと良いでしょう。今までにかかった病気や現在服用している薬がある場合は忘れず医師に伝えましょう。

【ポイント3】周囲が受診を促す

周囲の人たちが異変を感じて、もしかして認知症かもしれないと気付くことも多いです。その場合は本人に病院を受診するよう促してみましょう。本人が嫌がる場合は、かかりつけ医や信頼している上司、同僚などから働きかけてもらうことで素直に従うこともあります。

若年性認知症の治療に関する研究や新薬の開発などは進んでいるのですが、残念ながら根本的な治療方法はまだ確立されていません。そのため現在は薬物治療またはリハビリテーションなどの非薬物療法による症状の軽減や進行を遅らせるための治療が行われています。 薬物療法は症状によって処方される薬が異なりますが、認知症の中核症状の進行を遅らせるものとして処方される治療薬にはアリセプト、レミニール、リバスタッチイクセロン、メマリーの4種類があります。その他睡眠障害や精神症状を軽減するために薬が処方されることもありますが、どの薬も副作用が出る可能性があることを頭に入れておくと良いでしょう。薬物治療は進行をゆるやかにする治療であるため、なるべく早いうちから治療を始めることが大切です。 薬物療法だけでなくリハビリテーションや回想法、音楽療法などの非薬物療法という治療方法もあります。非薬物療法は脳を活性化させることにつながり、認知機能の低下をゆるやかにする効果が期待できると言われています。

医療機関のソーシャルワーカー、地域包括支援センターなど相談できる場所を見つけましょう。

若年性認知症コールセンターは、専門の教育を受けた相談員が電話で対応してくれます。また、都道府県ごとに配置されている若年性認知症支援コーディネーターが利用できる制度やサービスの紹介、各種手続きや関係機関との連絡調整などをサポートしてくれます。適切な制度やサービスを知るためにまずは専門知識を持つ人に相談することが大切です。

【若年性認知症コールセンター】

0800-100-2707

<受付時間>

月曜日~土曜日10:00~15:00 水曜日10:00~19:00

(年末年始・祝日除く)

https://y-ninchisyotel.net/

【全国の若年性認知症に関する相談窓口一覧】

上司や人事担当者、産業医などに相談し、職場の理解を得ましょう。一度退職すると再雇用が難しいケースが多いため可能であれば今の職場で仕事を継続するのが良いと考えられます。若年性認知症であることを説明し、労働時間の短縮や配置転換をしてもらえるか相談してみましょう。これまでの職場で働き続けるのが難しい場合は障害者雇用枠(※)に入るという方法もあります。

※障害者雇用枠として働くには、障害者手帳が必要です。

若年性認知症をサポートする様々な制度を活用しましょう。

・自立支援医療制度

若年性認知症で通院治療を受けていると医療機関や薬局で支払う医療費の自己負担が1割(または所得等によって定められた上限額)に軽減される場合があります。市区町村の窓口で申請が必要なため、住まいのある市区町村や通院中の医療機関に確認しましょう。

・障害者手帳

認知症などの精神疾患によって日常生活に支障をきたす場合は精神障害者保健福祉手帳、脳血管性認知症などで身体的障害がある場合は身体障害者手帳を申請できます。どちらも初診日から6ヶ月経過した時点で申請が可能です。手帳が交付されると税金面での優遇措置、公共交通料金や施設利用料の割引などを利用できます。

・障害年金

障害年金は病気やケガなどで障害を負って仕事を続けることが難しくなった人に給付される公的年金です。国民年金や厚生年金など公的年金の受給資格があり、定められた障害等級に該当している場合に申請できます。初診日から1年6ヶ月経過した時点で請求が可能です。

・傷病手当金

傷病手当金は病気やケガなどで仕事を休んで給料をもらえない場合、その期間の生活を保障するために給付されます。傷病手当金については加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合に確認しましょう。

・医療費や介護費の減免制度

医療費や介護サービス費などの自己負担額が一定の額を超えたときに超過分の金額が減免され支給される制度があります。手続きについては加入している健康保険組合や市区町村などに確認しましょう。

認知症と診断されたあとに運転を続けるのは大変危険です。自尊心を傷つけるような発言に気を付け本人に納得してもらった上で、運転免許証を返納しましょう。家族のから説得が難しいときは、主治医や警察署や免許センターの運転適性相談窓口に相談して説得してみましょう。

―免許返納を考え始めた方は、こちらをご覧ください―

▶ 「免許返納を考え始めたら電動シニアカー(電動カート)」

住宅ローン契約時に加入した保険の種類にもよりますが、若年性認知症の症状が高度障害状態と認定されている場合、返済が免除されることがありますので住宅ローンを契約した金融機関の担当者に確認しましょう。

介護保険サービスを利用できるのは原則65歳以上ですが、認知症と診断された場合は40歳以上であれば利用可能(※)です。多くの介護サービスが高齢者向けのため利用しにくいかもしれませんが、最近は若年性認知症を受け入れる若い人向けのデイサービスも増えてきています。福祉用具のレンタルや住宅リフォームにも介護保険が適用されますから必要に応じてうまく活用しましょう。

※認知症などの特定疾病により、要支援・要介護認定を受けた人が対象

日常生活自立支援事業は認知症の症状によって判断能力が低下しても、自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用援助や金銭管理などを地域でサポートする事業です。市区町村の社会福祉協議会の窓口で申請により利用できます。

成年後見制度は認知症などにより判断能力が不十分な人を法的に保護してサポートする制度です。 家庭裁判所に認められた成年後見人が本人に代わって財産の管理や必要な契約を結ぶなどの支援を行います。

家族などが若年性認知症を発症された場合は、次のように対応しましょう。

●告知する場合は家族によるサポートを

若年性認知症であることを本人に告知するかどうかは、家族の中でも意見がわかれるところです。仕事ができる段階で告知を受けると、精神的ダメージが大きく、うつ傾向が加速する恐れがあります。しかし、理解力があるうちに告知をすることで、本人の希望や意思を確認してから治療を行えるというメリットもあります。告知すると決めた場合は、本人の心に寄り添いながら、家族みんなで協力して乗り越える気持ちでサポートすることが大切です。

●無理強いをしない

これまでできていたことができなくなり、家族が戸惑うこともあります。そこで、無理強いすると、拒否が強くなり、興奮する可能性があります。無理強いせず本人のペースに合わせるように心がけましょう。できなくなったことばかりに目を向けるのではなく、ひとつひとつ着実にできることを続けていける工夫をしましょう。

●本人の話を否定しない

若年性認知症の影響で、財布を盗まれたなどと物盗られ妄想が出現することもあります。本人は本当に無くなったと思い込んでいるため、嘘だと否定しても納得してくれません。こういった場合は、否定せずに話を受け止めてあげましょう。

―認知症の対応について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「認知症の方との良い接し方は?家族がなってしまった際の対応・介護のポイントを解説」

若年性認知症のケアや介護について以下のことに気を付けましょう。

① 生活習慣を見直す

生活習慣の見直しは、認知症の予防、認知症の進行を緩やかにすることにもつながります。乱れた食生活、運動不足や睡眠不足、過度の飲酒や喫煙などは生活習慣病の原因となります。心当たりのある方は生活習慣を見直し改善するようにしましょう。

【生活習慣見直しのポイント】

ポイント1:栄養バランスの良い食事を心掛け、糖質や塩分は控えめにする。

ポイント2:ウォーキングやラジオ体操など、適度な運動を習慣にする。

ポイント3:質の良い睡眠を十分に取る。

ポイント4:人とコミュニケーションをとる。

ポイント5:脳トレなどの知的活動を行う。

② 適度なリハビリを行う

適度なリハビリを行い、脳を活性化することが認知症の進行を遅らせるために効果的と言われています。パズル、囲碁、将棋などの脳トレ、昔のことを思い出しながら話をしてもらうなども良いリハビリになります。音楽鑑賞や、歌うこと、簡単な計算なども良いです。本人の趣味や特技を活かして、ガーデニングや簡単な家事などの手先を使う活動を行うのもおすすめです。決して無理強いをせず、本人の負担にならない程度に行うことが大切です。

③ 日常生活での工夫

日常生活での工夫によって、困り事を改善できることもあります。本人の状況に応じて以下を参考に工夫してみましょう。

【工夫1:物は決まった場所に置く】

眼鏡など普段よく使うものは、定位置に置くようにしましょう。引き出しは、中に入っている内容を書いてラベルにして貼っておくなどしましょう。外出時に必要な財布や鍵、携帯電話などはまとめてひとつの箱に入れて置く、見やすいところに持ち物リストを貼っておくとわかりやすいです。

【工夫2:メモをとる】

忘れそうなことはメモをとり、その都度メモをチェックするようにしましょう。本人がメモをとれない場合は、家族や周囲の方が代わりに書いてあげましょう。メモにはたくさんの情報を盛り込まず、要点や大事なことだけを書いて、わかりやすくすることも大切です。家族の電話番号などもメモに書き、見やすいところに貼っておくと便利です。

【工夫3:カレンダーやタイマーを活用する】

カレンダーやタイマーを活用して予定を忘れないようにしましょう。カレンダーには、その日の予定を書き込むだけでなく、薬1回分を袋にまとめて貼る、ゴミ出しの日を書き込むなど、目で見て手がかりを得られるようにしておきます。1ヶ月ごとのカレンダーで不便に感じる場合は、日めくりカレンダーの利用も良いかもしれません。薬の飲み忘れ防止には、薬を飲む時間にタイマーを設定しておき、音が鳴ったら飲むようにするという方法もあります。目で見る手がかりだけでなく、耳で聞く手がかりがあることで思い出しやすくなります。

―認知症について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「認知症によりそう、カタチ」

若年性認知症は進行スピードが早いため、早期発見・早期診断が重要です。本人が認知症を自覚するのは難しいため、疑わしい症状があれば、周りの人も受診を促すようにして、かかりつけ医への相談や認知症に詳しい脳神経内科、心療内科、精神科などに受診をしましょう。

若年性認知症と診断された場合でも、薬物治療や生活習慣の見直し、適度な運動、脳トレなどによって進行を遅らせることもできます。認知症を完治させることは難しいため、早いうちに発見して進行を緩やかにすることが大切です。

フランスベッドは、日本で初めて療養ベッドのレンタルを始めたパイオニアとして40年以上にわたり介護用品・福祉用具のレンタル事業で選ばれ続けてきました。

商品やサービスに関するご質問、

ご相談にお答えしています。

商品やサービスに関するご質問、

ご相談にお答えしています。

まずはお気軽に資料請求を。

無料カタログをご送付致します。