この記事の監修者

-

-

フランスベッド

メディカル営業推進課

課長 佐藤啓太福祉用具専門相談員、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具プランナー、

社会福祉主事任用資格、知的障害者福祉司任用資格、児童指導員任用資格、

可搬型階段昇降機安全指導員、スリープアドバイザー

徘徊は、本人にとっては事故やけがなど様々な危険が伴い、介護する方にも大きな負担となります。徘徊の症状や原因、対処法を知ることで、本人も介護者も不安や負担が軽減されるようにしましょう。

2025年8月18日

徘徊とは、徒歩や車椅子等でうろうろ歩き回ることです。自覚しているかどうかはっきりしないまま、さまよっている状態を指し、類語としては、散歩という言葉になりますが、徘徊と散歩の大きな違いは、自宅や自室に帰る方法が分かっているかどうかです。認知症の方の症状にはこういった行動が見受けられることもあり、介護の現場では現在も徘徊という言葉が多く使われています。

徘徊の危険性としては、認知症の方が夜間や早朝など、他人に見られることが少ない時間帯に外へ出ると、徘徊する時間が長時間に及ぶことがあり、時間が経てば経つほど見つけにくくなってしまうため、行方不明になってしまう恐れや、交通事故や転倒してケガをするなど事故が起きるなどの可能性があることです。水辺で溺れたり、山林で滑落したりすれば事故だけでなく、最悪の場合は命を落とす危険性もあります。夏の暑い中であれば熱中症や脱水症状、冬の寒い中であれば低体温症など命に関わる危険性も伴うため、周囲の方は注意が必要です。 また、徘徊による行方不明者の多くは、実は自宅から半径5キロ圏内の比較的近い場所で発見されることが多いとされています。これは、徘徊者が遠くまで移動しているわけではなく、近隣をさまよっていることが多いことを示しています。

警視庁が発表した令和6年(2024年)における行方不明者の状況によると、全国の行方不明者の届出の総数は82,563人ですが、このうちの疾病関係は23,663(28.7%)、その中でも認知症によるものが18,121(21.9%)となっており、全国の行方不明者のうち、2割以上が認知症による徘徊のために、帰宅できなくなっているものと推測されます。また、認知症による行方不明者は2021年には17,636人でしたが、 2024年増加には18,121人と増加傾向にあることからも、徘徊は社会的に大きな問題になっているといえるでしょう。

参考資料:

「令和6年における行方不明者届受理等の状況」

徘徊は一般的に、目的もなくうろうろと歩き回るという意味ですが、これから説明する徘徊は認知症の行動・心理症状(BPSD)の1つであり、一般的な徘徊とは違います。周りから見ると意味なく徘徊しているように見えるかもしれませんが、本人にとっては原因や理由があって歩き回っています。

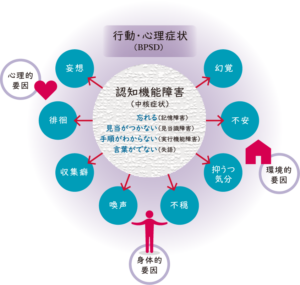

認知症には、脳の働きが低下することによって直接起こる「認知機能障害(中核症状)」、と中核症状を基盤にして、身体的、環境的、心理的要因などの影響により起こる「行動・心理症状(BPSD)」があります。認知機能障害には記憶障害、見当識障害、理解・判断力障害、実行機能障害などの例を挙げられる一方で、不安、うつ状態、徘徊、幻覚・妄想などは行動・心理症状(BPSD)の典型的な症状です。また、行動・心理症状は必ず出る症状ではなく、その要因を取除くとおさまることもあり、苦痛なく生活を送れるようになる場合もあります。

認知症には、脳の働きが低下することによって直接起こる「認知機能障害(中核症状)」、と中核症状を基盤にして、身体的、環境的、心理的要因などの影響により起こる「行動・心理症状(BPSD)」があります。認知機能障害には記憶障害、見当識障害、理解・判断力障害、実行機能障害などの例を挙げられる一方で、不安、うつ状態、徘徊、幻覚・妄想などは行動・心理症状(BPSD)の典型的な症状です。また、行動・心理症状は必ず出る症状ではなく、その要因を取除くとおさまることもあり、苦痛なく生活を送れるようになる場合もあります。

―認知症について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「認知症の症状一覧 種類や進行段階、速度、早期発見のコツを解説」

徘徊は認知症の行動・心理症状(BPSD)の1つです。徘徊の根本的な原因は本人の認知機能の低下、特に短期記憶の障害です。黙って家を出ていった後に、本人の記憶障害及び見当識障害によって、自分のいる場所や時間の感覚があいまいになり、道に迷い、途方もなく歩き続けてしまうことを徘徊といいます。 しかし、認知機能障害だけでは徘徊につながりません。環境的要因、身体的要因及び心理的要因も徘徊に関係しています。徘徊という症状が出る場合、その人なりの理由や背景があって、外に出ていくのです。例えば、落し物を捜しに、気晴らしに、夕飯を作りに、会社に出勤しに、もしくは誰かに会いに、外に出かけて行くのかもしれません。

しかし、認知機能障害だけでは徘徊につながりません。環境的要因、身体的要因及び心理的要因も徘徊に関係しています。徘徊という症状が出る場合、その人なりの理由や背景があって、外に出ていくのです。例えば、落し物を捜しに、気晴らしに、夕飯を作りに、会社に出勤しに、もしくは誰かに会いに、外に出かけて行くのかもしれません。

徘徊する理由を探ってみると、実は「おなかの調子が悪くてトイレに行きたい」や、「何かを食べたい、飲みたい」などの理由が見えてくる場合があります。しかし、短期記憶障害によって本人はその理由や目的の場所自体がわからなくなってしまうので、身体的違和感を抱えたまま、徘徊に至ってしまいます。その場合は、少し飲食をすると気持ちが落ち着くことがあります。また、便秘や下痢、頻尿などの排泄状態を確認し、必要に応じて主治医と相談の上、服薬を見直すことで徘徊が落ち着く場合もあります。

今自分のいる場所に見覚えがない、もしくは居心地が悪い、落ち着かないなどの環境的要因から徘徊が起こることもあります。認知症の方にとって、環境が変わることは混乱を招きやすいため、本人の居心地の良い空間作りが必要です。介護が必要な状態になったとしても、あまり大きく環境を変えないということも大切です。

心理的なストレスも徘徊に繋がる理由の一つです。認知症の方が夕方になるとそわそわと落ち着かなくなり、やたら外に出かけようとすることがよくあります。元々は認知障害によって、本人の見当がつかなくなったことが原因ですが、そこに不安・焦燥などの心理要因が加わると、徘徊が起こってしまいます。例えば、夕飯の支度、子供のお迎えなど「何かしなくてはならない」という元々の生活環境での習慣を実行しなければ、という衝動に駆られ、落ち着かなくなり、外に出かけてしまいます。この場合、本人を否定したり、責めたりしても、認知症の方に通じません。普段から本人の様子をよく観察し、どうしてその行動に至ったのかという理由を聞き出し、できるだけ本人が安心できるような言葉を使い、ストレスを軽減させることで徘徊の症状が改善できる可能性があります。

前頭側頭型認知症では、脳全体が委縮していくアルツハイマー型認知症などの認知症と少し異なり、人格や社会性を司る「前頭葉」と、主に言語、記憶、聴覚を司る「側頭葉」に萎縮が見られていきます。この場合には、人目を気にしなくなったり、感情的で抑制が利かなくなる脱抑制、同じことを何度も繰り返す常同行動が見られるようになり、そのような症状が徘徊につながる原因となることもあります。

認知症の方がストレスを感じているのであれば、その原因はどこにあるのか、日頃から観察し、本人の話に根気強く耳を傾けるように心がけてください。今までできていたことができなくなることで自信をなくして不安になっていたり、あるいは環境が変わってしまったことで、恐怖を感じるようになり外へ出てしまったりすることもあります。このように原因が分かると、自信を取り戻してもらえるような声かけ、あるいは環境をなるべく変えないようにするなど対処することができます。また、本人の癖や行動のパターンを把握しておくことで、事故を未然に防ぐこともできますので、本人がよく立ち寄る場所や、習慣などを理解し、常に見守りをしていくようにしましょう。

人の見守りによる対処は重要なことですが自分ひとりでは限界があるため、認知症の方を介護していくうえでは、地域の方と連携を図ることも大切なポイントです。認知症は決して恥ずかしいことではありませんので、家族だけで抱えるのではなく、地域の方々に理解してもらうことで、徘徊していても、自然と話を聞いてくれる方や家まで送ってくれる方が出てきて、本人も家族も安心して生活することができます。

3つめは仕事や作業など役割をあたえることです。何もやることがなく、ボーっとしていると、認知症ではなくても何かしたくなり、動き出したくなることがありますよね。認知症の方は現状が理解できずに焦燥感にかられることになります。そうならないように何か簡単な作業を与えると、自己肯定感も満たされ、落ち着いていられることも多いです。

4つめは適度な運動で生活のリズムを整えることです。介護で負担となるのが、夜間の徘徊です。これを防ぐためには、日中に散歩など適度な運動をすることで満足感を得させることにより、夜間の睡眠を確保することが大事です。認知症では昼夜逆転が生じやすくなってきますが、生活リズムを整えることが徘徊の予防につながります。時には、徘徊を止めずに一緒に外を歩くのもよいでしょう。

5つめはデイサービスなどの介護サービスを利用することです。日中の活動量を確保することができますし、認知症を理解している専門スタッフが適切なケアをしてくれます。介護サービスを利用することで介護者の負担が軽減できます。介護者の休息も大切です。上手に利用して、無理のない介護をしていきましょう。

先述したように、徘徊は、行動・心理症状(BPSD)で起きている症状の一つであり、認知症の方であれば誰にでも起こり得ることです。実際に徘徊が始まった時に、対策をしないでそのままにしていると、事故や事件などに遭遇するリスクが高まります。今後、徘徊が起こった時に注意しておかなければならないポイントや対処方法についてご紹介していきます。

―認知症の方との接し方について詳しくは、こちらをご覧ください―

▶ 「認知症の方との接し方のポイント・してはいけないこととは?具体例をシーン別に解説」

身体的にも介護が必要な状態の方が認知症により徘徊してしまう場合、いちばん考える必要があるのが転倒リスクです。認知症の方は、自分が安全に歩けないことを忘れて歩こうとします。そのため徘徊してしまう場合に、移動する動線につまずく危険のあるものを置かないこと、手すりの設置や目のつきやすいところに杖を置いておくなどの対処で工夫をして転倒リスクを軽減しましょう。

徘徊してしまうことで、ひとりで外へ出て事故にあったり、戻って来られなくなったりするなどの危険があります。靴などにGPS端末を入れたり持たせたり、ドアセンサー・離床センサーによって、いち早く行動の開始に気付けるようにする対処法もあります。他にも離床や徘徊を知らせる福祉用具がたくさんあります。気付けるように対処することで介護者の心理的不安の軽減につながります。

徘徊で帰り道が分からなくなった場合、本人は自分の名前や住所を言えないことが多くあります。服や持ち物に名前と連絡先を書いたり、QRコードを読み込んだりすることで発見者が家族にメールで連絡できる見守りシールなどで発見・対応をスムーズにできます。

徘徊している本人の行動や言動を否定しないことが大切です。本人には徘徊をする理由がありますが、それを理解することは難しいことです。しかし、それを否定されたり、怒られたりすると、負の感情だけが残ることになり、介護者への不信感につながります。そして徘徊がエスカレートすることもあります。まずは、なぜ歩いているか理由を尋ねるなど、本人に寄り添ってみましょう。話を聞くだけで安心して徘徊を止めることもありますし、傾聴していることで、本人が納得する場合もあります。

他のことに気をそらさせることも有効な手段です。例えば「早く家に帰らないと」と家を出て行こうとする方に対して、「じゃあ、お迎えを頼んだのでお茶でも飲んで待ちましょうか。」とお茶に誘ったり、「外は寒いので、上着を着ましょう。」などと別の行為につなげたりします。こうして他のことに気をそらさせることで徘徊しようとしていた理由を忘れて、落ち着くこともあります。

普段から見守りをしていても、徘徊の原因や目的がはっきりしないことがあるかもしれませんが、そのような場合でも歩くことを無理に止めようとしないでください。そのまま歩かせてあげることで本人の気持ちが落ち着くこともありますし、強制的に止めようとすると、「邪魔をされた」と感情的になってさらに逃げようとしてしまう恐れがあるからです。そのまま歩かせる時は、介護者が付き添える範囲だけ、安全に配慮しながら一緒に歩いてあげるといった対応をすることで、さらなる徘徊衝動は抑制されます。また、健康面を考えるとよい運動にもなるため、散歩として付き合ってあげるのも良いでしょう。

徘徊によって認知症の方が行方不明になってしまった時は、速やかに警察に通報することが大切です。大ごとにしたくないという理由から、自力で捜索してしまう方が多いですが、通報時間が早ければ早いほど捜索範囲を縮小することができ、すぐに発見される可能性が高くなりますので危険を回避するためにも、ためらわずに警察に通報しましょう。警察に通報する際は、本人の身体的な特徴や、服装、持ち物、最後に見かけた場所など可能な限り詳細な情報を伝えられるようにしましょう。同時に認知症患者について熟知している担当ケアマネジャーや、利用している介護サービス事業所、地域包括支援センターなどにも連絡して協力を仰ぎましょう。

高齢者による徘徊は、事故に繋がりかねないというニュアンスで、今なお様々な自治体で使われている言葉ですが、実際に認知症の方は、目的や理由を持って外出しているとされているため、徘徊は本来の言葉の意味として異なる部分もあると議論されています。認知症に対する誤解や偏見を招く恐れもあることから、徘徊ではない言葉に言い換えている自治体もいくつかあります。

愛知県大府市は、認知症に対する正しい理解、普及を進めていく上で、全国初の「大府市認知症に対する不安のないまちづくり推進条例」を2017年12月に制定しました。この中では、行政内部で「徘徊」という表現をしないという取り決めがなされています。

【表現の例】

| 徘徊 | ひとり歩き |

| 徘徊高齢者 | ひとり歩き高齢者 行方不明になる恐れのある認知症高齢者 |

| 認知症徘徊捜索模擬訓練 | 認知症行方不明者模擬訓練 |

| 徘徊高齢者家族支援サービス | 認知症高齢者見守り・捜索支援サービス |

兵庫県川西市では徘徊ではなく、「ひとり歩き」「外出」などの言葉に言い換えています。この他、警察と市内の地区が連携し、SOSネットワーク窓口を構築、行方不明者がいたら、警察がすぐに担当地域包括支援センターへ連絡し、連携している地区の窓口に連絡する仕組みができたため、早期発見・早期保護に繋がっています。ワークショップや模擬訓練、地域ケア会議等を行うなど、住民同士が自発的に動き、きめ細かい見守りやSOSネットワークが形成されています。

参考:

「川西行方不明者SOSネット」

福岡県大牟田市では、市内の全校区で「認知症SOSネットワーク模擬訓練」を開催し、訓練を定期的に行うことで、改善点も多く見つかり、つながりが生まれる重要な機会であるという認知も広まりました。これ以降、行方不明者が発生しても24時間以内に無事に保護されるようになり、地域住民の意識と行動力もさらに高まっています。また、認知症患者である本人も模擬訓練に参加することで、喜びややりがいにもつながり、その後の社会参加の機会も増えているようです。

認知症の徘徊は、身体的、環境的、心理的など様々なことが原因となっています。原因になっている事象を理解し、軽減できるように環境を整えること、あるいは安心できるような言葉をかけてあげましょう。実際に徘徊を始めるようになった時は、よく立ち寄る店や行動範囲など本人の癖を知っておくことも必要です。また、近年は認知症の方を支える取り組みをしている自治体も増えてきていますので住んでいる地域にはどのような支援体制があるのかを確認しておくことも大切です。

フランスベッドは、日本で初めて療養ベッドのレンタルを始めたパイオニアとして40年以上にわたり介護用品・福祉用具のレンタル事業で選ばれ続けてきました。

商品やサービスに関するご質問、

ご相談にお答えしています。

商品やサービスに関するご質問、

ご相談にお答えしています。

まずはお気軽に資料請求を。

無料カタログをご送付致します。