この記事の監修者

-

-

合同会社小森塾

代表 小森敏雄フリーランス介護講師

資格取得講座 運営兼校長

介護福祉士 准看護師 認知症ケア専門士

介護タクシーとは何か、福祉タクシーとの違い、利用料金の仕組み、利用方法や探し方のポイントまで、わかりやすく解説します。

2025年12月16日

介護タクシーとは、高齢者や要介護状態の方、身体が不自由な方など、移動が困難な方向けにサポートを行うタクシーのことです。車椅子に座ったままやストレッチャーに横になったままでも安全に乗車できるように車両に工夫がなされています。

利用者に応じたサポートが必要なこともあり、利用するには予約が必須となっていることも特徴です。

介護タクシーという名称は法律で定められた正式な名称ではなく、一般のタクシー事業者が福祉車両を利用して行うサービスを含め、幅広い意味で使われている訪問介護サービスのひとつです。通院等のための乗車または降車の介助(以下、通院等乗降介助)に使われることから、その特徴から通称で「介護タクシー」と呼ばれています。

通院等乗降介助は、移送だけでなく、要介護者の車の乗降介助や移動介助など、外出時に必要となる様々な介助をすることが前提となっているため、介護タクシーの運転手は介護福祉関連の資格が必要とされていることも特徴です。

介護タクシーの車両は、車椅子やストレッチャーのまま乗れるリフトやスロープ、寝台などの特殊設備が付いているワンボックスカーが多く、それ以外ではミニバンや、一般的なタクシーと同様のセダンタイプも使われています。他にも乗り降りがしやすいように座席をドア側に向けることができる回転シートが装備されている車両や、足が不自由な方や歩行が不安定な方でも安心して乗り降りできる設備といった様々な装備が整っているのが特徴です。

介護タクシーには、通院等のための乗車や降車の介助を行い、介護保険適用のいわゆる「介護タクシー」と介護保険適用外の「福祉タクシー」と呼ばれるものの2種類があり、それぞれ料金やサービスの内容が異なります。

介護保険適用の介護タクシーと介護保険適用外の福祉タクシーの違いについて以下の表にまとめました。

■介護タクシーと福祉タクシーの違い

| 名称 | 介護タクシー | 福祉タクシー |

| 利用対象者 | 要介護1以上で、公共交通機関をひとりで利用できない方 | 要介護認定をうけていても、受けていなくても 体の不自由な方 病気やけがをされている方 |

| 利用目的 | 日常生活・社会生活を送る上で必要な外出に限る | 特に制限なし |

| サービス内容 | ・乗降介助 ・移動介助 ・外出準備介助など |

基本的に目的地までの移送のみ ※介助サービスを 提供している場合もある |

| 介護保険の利用 | 可能 | 不可 |

| 運転手の 介護福祉関連資格 |

必要 | 不要 (資格を持っている場合もある) |

| ケアプランの作成 | 必要 | 不要 |

※詳しくはお住まいの自治体または、ケアマネジャーに確認しましょう。

介護タクシーの利用には様々な制限がありますが、福祉タクシーは自由度が高いのが特徴です。ひとりで外出することが難しく、通院などに家族が付き添えない場合には介護タクシーが役立つでしょう。趣味や旅行のための外出であれば、利用目的や同乗者の制限がない福祉タクシーを利用すると便利です。 上記のように利用条件や目的、サービス内容の違いによって介護タクシー、福祉タクシーと区別して呼ぶことが一般的ですが、どちらの呼び方も法令などで定められた正式名称ではありません。自治体によっては、福祉関連の移送サービスの総称として福祉タクシーと呼んでいることもあります。依頼する内容、利用対象者、利用目的などからどのタクシーに依頼するかを事前に考え利用するようにしましょう。

介護保険が適用される介護タクシーでは、 介護福祉関連の資格を持った運転手によって目的地まで移送してもらうだけでなく、出発前の外出準備介助、車までの移動や乗降の介助、病院での会計や薬の受け取りサポートなどの様々な介助を受けることができます。

要介護1〜5の認定を受けた方で自宅や老人ホームなどで暮らしていて、ひとりで公共交通機関に乗ることができない方、車の乗降に介助が必要な方が主な対象者です。要介護1以上でも介助なしで車の乗降ができる場合は対象外となります。

通院や役所での手続きなど、日常生活上または社会生活上必要な行為が伴う外出に限り、介護タクシーを利用することができます。習い事、趣味や嗜好を目的とした外出には利用できません。

【出発時のサービス】

出発時には次のようなサービスを受けることができます。

●利用者の自宅または老人ホームまでのお迎え

●着替えなどの外出準備介助

●タクシーまでの移動と乗車介助

介護タクシーは車で迎えに来てくれるだけでなく、外出するために必要な着替えやおむつ交換といった外出準備介助サービスを受けられるのが特徴です。外出準備ができたら室内から車までの移動もサポートしてもらえるため、歩行が不安定な方や車椅子を利用している方でも安心して乗車することができます。

【目的地到着後のサービス】

目的地に到着してからは次のようなサービスを受けることができます。

●降車介助

●目的の場所までの移動介助

●病院の受付または受診科までの移動介助

●病院スタッフへの声かけ

●受診後の会計、薬の受け取りサポートなど

通院時に介護タクシーを利用する場合はタクシーから病院内の受付や受診科までの移動介助、病院スタッフへの声かけなどのサービスが受けられますが、病院内での介助は基本的に運転手ではなく病院のスタッフにお任せすることになっています。

【帰宅時のサービス】

帰宅時には次のようなサービスを受けることができます。

●降車介助

●室内までの移動介助

●必要に応じて着替えやおむつ交換など

このように介護タクシーは車での送迎だけにとどまらず、出発前、移動中、帰宅後に必要となる介助やサポートなど幅広いサービスが受けられます。とても便利なサービスですが誰でも利用できるわけではなく、要介護度や介助ができる家族の有無などいくつかの条件を満たしていなければサービスを利用できないため注意が必要です。

ここからは、介護保険が適用される介護タクシーを利用する際に注意しなければならないポイントを3つご紹介します。参考にしてみてください。

介護保険が適用される介護タクシーは、車で送迎するだけでなく介助を行うことを前提としたサービスです。

そのため、家族など介助する方が同乗できるのであれば、このサービスを利用する必要はないとみなされます。ですから、原則、介助が必要とされる利用者本人だけが介護タクシーに乗車することが認められています。ただし、特別な事情があって家族による付き添いが必要であると自治体が判断した場合は、例外として同乗が認められることもあります。やむを得ない事情があるなど、どうしても家族が付き添って介護タクシーを利用する必要がある場合は、お住いの自治体または、ケアマネジャーに相談してみましょう。

―ケアマネジャーについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「ケアマネージャー(介護支援専門員)とは?相談できることや役割・資格について解説」

通院等乗降介助のサービス範囲を超えた場合は、身体介護や生活援助といった介護保険の別のサービス扱いになる場合があります。以下のような状況になると、別のサービスに切り替わることがありますので注意しましょう。

●要介護4または5で、外出前後の介助に20~30分以上の時間を要するとき

●外出前後に30分以上の身体介護(入浴や食事介助など)が行われるとき

●外出中に生活援助(日常生活品の買い物など)が行われるとき など

運転手以外にヘルパーが同乗する場合は、移動中の介助内容によって通院等乗降介助ではなく身体介護と判断されることもあります。

どのサービスとして扱われるのかによって、費用の負担額も変わってくるため事前に確認することが大切です。

先に述べた通り、車から受付までの移動介助、病院スタッフへの声かけなどは運転手が行いますが、受診までの待ち時間など、病院の中では基本的に病院スタッフが対応することになっています。ただし、以下のような場合は例外として運転手の付き添いが認められる場合があります。

●病院内での移動に介助が必要である

●認知症やその他の症状によって見守りが必要である

●排泄介助が必要である など

上記はあくまでも目安であり、病院内での介助基準は自治体によって異なります。

自治体ごとに細かい規定や方針があるため、詳しくはお住いの自治体または、ケアマネジャーに確認しましょう。

介護保険の適用がない福祉タクシーは個人でも開業可能ですが、介護保険適用の介護タクシーを開業するには法人化して訪問介護事業所の指定を受ける必要があります。もちろんタクシー事業ですので、運輸局からの「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の経営許可も必要となります。この許可を得るには、車両や資格、人員の基準をクリアしなくてはいけません。これらの準備ができたら運輸局に運輸開始届を提出し、正式に営業を開始することになります。なお、開業後は介護保険適用の「介護タクシー」と適用外の「福祉タクシー」どちらのサービスも提供可能です。

介護保険適用外の介護タクシー(福祉タクシー)は、移動の目的に制約がないので食事や旅行など様々な目的で自由に利用できます。車椅子のまま乗車できるなどバリアフリーの装備は整っていますが、 介護福祉関連の資格を持っていない運転手もいるため乗降介助などが必要な場合は介助する同乗者が必要になります。事業所によっては、身体介助の対応が可能な場合もあるため、事前に確認しましょう。

要支援・要介護状態の方、身体の不自由な方、病気やケガをされた方などが主な対象者です。

仕事、買い物、趣味のための外出、旅行など、自由な目的で利用できます。病院の入退院や転院、冠婚葬祭など、一時的に利用する場合にも便利です。

介護保険が適用される介護タクシーと比べると、こちらは利用目的の制限がなく、家族などが付き添って同乗することも可能なため、注意点として挙げられることは特にありません。 利用前に確認しておくべきことを1つ挙げるとすれば、提供されるサービスの内容です。前述した通り、福祉タクシーの運転手は介護福祉関連の資格を持っていないこともあるため、身体介助などを希望する場合は対応可能であるかどうかを事前に確認しておく必要があります。

介護タクシー以外で、高齢者や介護が必要な方の移動支援としては、民間救急が代表的です。

違いは、介護タクシーが通院や役所での手続きなど日常生活における外出支援を目的としているのに対して、民間救急は入退院や転院など医療機関間の搬送を担います。患者を搬送するための講習を受けた運転者が、指定されたストレッチャーや医療機器を搭載した専用車両を使用し行います。寝たきりの方や医療的な配慮が必要な方が対象となり、看護師が同乗する場合もあります。

次の表に介護タクシーと民間救急の違いをまとめましたので参考にしてください。

■介護タクシーと民間救急の違い

| 名称 | 介護タクシー | 民間救急 |

| 認定・許可 | 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可を運輸局から取得 | 各自治体の消防本部から「患者等搬送事業者」として認定を受ける場合が多い |

| サービス内容 | 通院、役所での手続き、選挙投票など日常生活に関わる外出を支援 | 入退院、転院、施設間搬送など医療機関間の移動が中心 |

| 対象者 | 車の乗降や移動に介助を必要とする方 | 寝たきりの状態やひとりで起き上がることが困難な方 |

| 車両の整備 | 車椅子に対応したリフトやスロープ、回転シートなどの介助設備がある | ストレッチャー固定設備、医療機器を備えている場合が多い |

| 料金面 | 運賃+介助料+器具使用料など | 運賃+搬送サービス料(ストレッチャー使用、医療機器搭載、看護師同乗なども含まれる) |

福祉有償運送とは、公共交通機関の利用が難しい高齢者や介護が必要な方などを対象に、社会福祉法人やNPO法人などが自家用車を使って移動を支援する非営利のサービスです。※制度上は「自家用有償旅客運送」の一類型

介護タクシーや民間救急以外の、移動支援の選択肢のひとつになります。

非営利のサービスのため、介護タクシーと比べてコストを抑えられる傾向にあります。利用は基本的には予約制で、運行区域や利用時間に制限がある場合もあります。サービスを提供するためには地域の協議会での承認を得たうえで、地方運輸局への登録が必要となっています。地域によって制度の運用状況が異なるため、利用を検討する際は事前に確認しておくと良いでしょう。

利用者の身体状況や目的、費用面など状況に応じて、ご紹介した介護タクシー、民間救急、福祉有償運送などの中からサービスを選択することが重要です。ストレッチャーの使用や医療的処置が必要な場合は、看護師の同乗や医療機器の搭載が可能な民間救急が適しています。ただし、医療行為は原則として行えないため、医療行為が必要な場合は救急車の利用が必要です。

一方、医療対応は不要だが介助が必要でできるだけコストを抑えたい場合は福祉有償運送が有効ですが、地域によっては利用できない場合もあるため、事前に調べておく必要があります。

利用する方が起き上がれるか、寝たきりか、車椅子が必要かなどの移動困難度や、医療機器が必要かどうか、看護師の同乗可否などの医療的なニーズが必要かなどを見極め適切なサービスを選択しましょう。

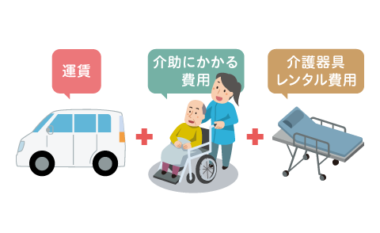

介護タクシーの料金は、1.運賃2.介護サービス費用3.器具のレンタル費用の3つで構成されています。 3つの中で介護サービス費用だけが介護保険適用となります。要介護認定を受けている方であれば費用の原則1割(所得に応じて2~3割)の自己負担額で利用することができます。その他の運賃、器具のレンタル費用については全て実費となります。

3つの中で介護サービス費用だけが介護保険適用となります。要介護認定を受けている方であれば費用の原則1割(所得に応じて2~3割)の自己負担額で利用することができます。その他の運賃、器具のレンタル費用については全て実費となります。

介護タクシーの運賃は、目的地に到着するまでの時間で運賃が決まる時間制運賃と目的地までの距離に応じて料金が決まる距離制運賃の2つに分けられます。

【時間制運賃】

(例)30分ごとに1,000円 など

【距離制運賃】

(例)初乗り2キロ750円+以降1キロごとに400円 など

介護タクシーの介護サービス費用は、どのようなサービスをどれだけ利用するかによって料金が変動します。

【介護サービスの内容例】

・着替えや靴を履くなど外出までの介助

・車への移動、乗降介助

※乗降介助は、1回利用するごとに料金が発生します。自宅から目的地までを往復する場合は、往路1回、復路1回の計2回としてカウントされます。

・目的地までの移動、付き添いの介助

・病院での受付対応、会計、薬の受け取りサポート

・帰宅後の着替えやおむつ交換 など

介助の範囲は、ケアマネジャーが作成するケアプランによって決まり、ケアプランに記載のないサービスや介助は原則として受けることができません。利用目的やどのようなサービスが必要なのか、きちんとケアマネジャーに伝えておくことが大切です。

介護保険サービスを利用して介護タクシーを使う場合、利用者は所得や世帯の状況に応じて、1割・2割・3割のいずれかの自己負担額を支払うことになります。注意しておきたいのは介護保険が適用されるのは、乗降時の介助など「介助」に関わる部分のみです。タクシーの運賃や器具の使用料には介護保険は適用されず実費となりますので注意してください。

参考に、3km先の病院へ片道利用した場合の費用は以下の表のようになります。

【料金例】3km先の病院へ片道利用した場合の費用比較(自己負担率別)

| 運賃 (距離制運賃の場合) |

介護サービス料 (自己負担額) |

器具レンタル料 (車椅子など) |

合計金額 | |

| 1割負担の場合 | 1,150円 | 100円 | 500円 | 1,750円 |

| 2割負担の場合 | 1,150円 | 200円 | 500円 | 1,850円 |

| 3割負担の場合 | 1,150円 | 300円 | 500円 | 1,950円 |

※事業者や地域によって料金は異なる場合があります。

介護タクシーを利用する際、車椅子やストレッチャー、酸素供給装置などの器具をレンタルすると、追加料金が発生する場合があります。利用する事業者によって、レンタル費用やレンタルできる器具が異なるため、事前に確認しておきましょう。

介護保険が適用されない場合は、一般的には福祉タクシーを利用することになります。介護保険が適用されないので、通院等乗降介助などの介護保険サービスの給付は受けられず、運賃・介助料・器具使用料など、すべての費用が自己負担となります。福祉タクシーは、乗降介助などを提供している場合としていない場合があり、料金形態も事業者によって様々となっています。

福祉タクシーの運賃は、距離制・時間制のどちらかで設定されていることが多いので事前に確認しておきましょう。距離制の場合、初乗り700~1,000円程度に加えて目的地までの距離に応じて加算されます。時間制の場合は、30分単位で料金は2,000~4,000円程度となる場合が多いようです。

乗降介助や階段介助、車椅子・ストレッチャーなどの器具レンタルに対応している事業者もありますが、利用すると運賃に加えて介助料や器具使用料が加算され、全額自己負担となります。料金は事業者や地域、サービス内容によっても大きく異なるため、事前に見積もりをとり、不明点は事業者に直接電話などで問い合わせておくと安心です。

要介護認定を受けていない方は、自治体の窓口または地域包括支援センターで申請を行ってください。要介護認定の申請について、詳しくはこちらをご覧ください。

要介護認定を申請すると、調査員が自宅を訪れて心身の状態の確認や、家族との面談を行います。この調査での結果や主治医意見書をもとにコンピューターでの一次判定が行われ、その後は介護認定審査会による二次判定へと進み、介護度が決定します。介護度は、非該当・要支援1~2・要介護1~5に分けられており、認定結果は原則として申請から30日以内に通知されることになっています。介護保険が適用される介護タクシーの利用には、要介護1以上と認定を受けている必要があります。

―介護保険制度について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「介護保険制度とは?仕組みやサービス内容など基礎をわかりやすく解説」

―要介護認定について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください―

▶ 「介護認定調査とは?当日に心がけるべきこと」

要介護認定を受けたら、担当のケアマネジャーに相談してケアプランを作成してもらいます。このときに、介護タクシーを利用したい旨を伝えましょう。

介護タクシーを運営する業者の中から利用したい事業者を決め、ケアマネジャーを経由して契約手続きに進みます。事業者選びに悩んだときは、ケアマネジャーに相談してみましょう。

契約が完了後、ケアマネジャーによって作成されたケアプランに沿って、介護タクシーの利用が開始されます。

介護タクシーを利用したくても、どのように事業者を選べばいいのかわからないという方も多いと思います。以下に介護タクシーを探す際の4つのポイントをご紹介します。探し方がわらかない、迷ったという方は参考にしてください。

1つ目は、ケアマネジャーを頼ることです。

介護タクシーの事業所がたくさんありすぎて選びきれない、初めての利用で不安に感じるなどと困ったときは、ケアマネジャーに頼りましょう。介護保険を利用するかしないかに関わらず、介護福祉関連の知識や経験が豊富であるケアマネジャーに相談すれば、介護タクシー探しに役立つ情報の提供や、信頼できる事業者の紹介をしてくれるはずです。介護タクシー探しは時間も手間もかかってしまうため、自分でできる自信がないのであればケアマネジャーにお願いするとよいでしょう。

ケアマネジャーを介さず自分で問い合わせまで行う場合は、利用者の身体状況を伝えた上でリフトやスロープなど車両装備について確認し、どのような介助に対応しているかなどの詳細をきちんと確認しておきましょう。付き添い可能な人数や医療機器の取り扱いがあるかなども併せて問い合わせておくと安心です。

2つ目に利用料金を確認しておくことも大切です。

介護タクシーを利用する際の料金は、事業所によって運賃や追加料金が発生する範囲などに違いがあるため、気になる事業所があれば見積もりを出してもらいましょう。利用料金の総額だけでなく、運賃は時間制と距離制のどちらを採用しているのか、器具のレンタルにはどの程度の費用がかかるのかなど、細かいところまで事前に確認しておきましょう。追加料金が発生する場合は、どのようなサービスにどれくらいの料金がかかるのかもきちんと確認しておき、実際に利用する場合の料金シミュレーションをしておくと安心です。

介護保険適用外の福祉タクシーの場合、一般的なタクシーと同じような料金の仕組みであることが多いですが、事業所によっては独自の料金設定を導入していることもあります。料金表などで内訳をしっかりと把握して、納得できる価格であるかを見極めて選びましょう。

3つ目は、運転手のスキルや人柄を知ることも大事です。

介護タクシーを利用する上で料金の次に気になるのは、どのような運転手が来てくれるかということです。運転スキルはもちろんですが、介護タクシーとなれば様々な介助も行うことになります。ですから介護スキルも確認しておく必要があります。また、利用者本人が移動中も安心して過ごせるように、運転手の接し方や人柄にも注目したいところです。

こういった情報収集には、インターネット検索がおすすめです。気になる事業所があればウェブサイトをチェックしてみるのもよいですし、介護タクシーや福祉タクシーをリストにしてまとめているウェブサイトもあるので、そこでいろいろな事業所を比較検討するのもよいでしょう。事業所によっては、ウェブサイトに運転手の顔写真や、保有している資格などの情報を掲載していることもあるので、気になる方はチェックしてみることをおすすめします。

4つ目は、利用者本人の意思を尊重することも大切です。

介護タクシーを探すときは、利用料金やサービス内容ばかりに注目してしまい、サービスを利用する本人の意思を尊重することを忘れがちです。定期的に通院の必要がある場合は、介護タクシーとの付き合いも長くなると考えられます。利用者本人が心地よく安心して利用できるサービスであることが大切です。

よい介護タクシー事業者との出会いによって、これまで億劫だった外出が楽しみへと変化することもありますし、本人にとってよい刺激となって生活の質を高めることにもつながります。利用者本人が気分良く乗車できる介護タクシー事業者を見つけるために、サービス利用時に気になることや要望はあるかなど、本人と家族でしっかりと意見交換することが大切です。本人も家族も信頼でき、納得のいく介護タクシー事業者を探しましょう。

介護保険が適用される介護タクシーは、原則として付き添いの乗車はできませんが、介護保険適用外の福祉タクシーは付き添いの方も乗車できます。乗車できる人数は、中型車で最大5名程度、大型車は最大9名程度が一般的です。ただし、車椅子やストレッチャーの有無や付き添いができる人数が各事業所によっても異なるため、利用する前に問い合わせしておくのがよいでしょう。

介護タクシーは目的地までの送迎はもちろんですが、それ以外にも出発前や帰宅時の介助サービスを受けることができます。病院やリハビリなどに行く場合には、目的の場所まで移動の介助や、病院のスタッフへの声かけ、薬の受け取りのサポートをすることもあります。介護タクシーは、社会生活上に必要な行為が伴う外出に利用できるサービスであるため、一般のタクシーとは異なり仕事や趣味を目的とした外出で利用することはできませんのでご注意ください。

介護保険が適用される介護タクシーは、外出時に必要となる様々な介助を受けることができます。通院の機会が多い要介護者にとっては、外出をサポートしてくれる便利で安心なサービスです。信頼できる介護タクシー事業者との出会いによって、これまで億劫だった外出が楽しみへと変化することもありますし、本人にとってよい刺激となれば生活の質を高めることにもつながるでしょう。介護タクシーのご利用を検討している場合は、まずケアマネジャーに相談してください。

フランスベッドは、日本で初めて療養ベッドのレンタルを始めたパイオニアとして40年以上にわたり介護用品・福祉用具のレンタル事業で選ばれ続けてきました。

商品やサービスに関するご質問、

ご相談にお答えしています。

商品やサービスに関するご質問、

ご相談にお答えしています。

まずはお気軽に資料請求を。

無料カタログをご送付致します。