2040年のサービス提供体制あり方検討会

地域差に応じた人員配置へ

厚労省は4月10日、「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」の中間とりまとめを公表、高齢化や人口減少の状況など地域差に応じた人員配置や報酬体系などの構築に向けた検討を進めていく方針を示した。

同検討会では、地域における人口減少・サービス需要の変化に応じ、「中山間・人口減少地域」「大都市部」「一般市等」の3つに分類。

特に中山間地域では、高齢化がピークを過ぎ、働き手の減少などによる供給体制の維持が困難になっていることから、▽配置基準等の弾力化▽包括的な評価の仕組み▽訪問・通所などサービス間の連携・柔軟化――などを検討していく。また、訪問系サービスの報酬体系が「回数」単位であることから、キャンセルや移動による負担が大きいとし、包括的な評価の仕組みを設けるためにも関係審議会等で十分な議論が必要だとした。

一方、高齢化のピークが今後訪れる都市部では、施設・在宅サービスへの需要が一段と高まることから、ICTやAI技術も活用し24時間365日の見守りを前提として、緊急時や利用者のニーズがある場合に、訪問や通所などの在宅サービスを組み合わせる包括的なサービス提供のあり方を検討することも考えられるとした。次期改定に向けて介護保険部会などに議論が引き継がれる。

ケアマネ協会調査

6割以上「ケアマネ続けたい」

賃金や業務改善は課題

日本介護支援専門員協会(柴口里則会長)は4月23日、「居宅介護支援事業所のケアマネジャーのやりがいとカスタマーハラスメントに関する実態調査」の結果を発表した。

やりがいは、「自らのケアマネジメントの成果」や「多職種との信頼関係構築」「日常業務での専門性の発揮」「職場内での支え」などの面で表れており、満足度が高い傾向だった。「給与や福利厚生などの労働条件」「仕事と私生活の両立」については満足度が低かった。

「ケアマネジャーを継続するかどうか」については、63.9% が「続けたい/どちらかと言えば続けたい」と回答。「辞めたい/どちらかと言えば辞めたい」17.9% や「どちらともいえない」18.2%を大きく上回った。

ケアマネを継続したい理由は、▽利用者に必要とされていること▽仕事の達成感や充実感▽資格や知識・スキルを活かすこと――が多くあがった。辞めたい理由には▽業務負担が過度▽収入が満足できない――が多かった。

カスタマーハラスメントについては、過去1年間に33.7 % のケアマネジャーが経験。利用者本人や主介護者からが多く、暴言や威圧的態度、過度な要求を受けている。

経営情報DB 2回目の報告は一時停止

システムトラブル

厚労省は4月23日、24年度からスタートした介護サービス事業者経営情報データベースシステム(経営情報DB)について、システムの問題で、事業者の2回目以降の報告を一時的に受付停止すると発表した。経営情報DBへの報告は、毎会計年度終了後3カ月以内に行うとされている。

受付停止は、2回目の報告となる25年3月31日以降の決算報告が対象となり、今年2月決算月分までは変わらず報告をしなければならない。

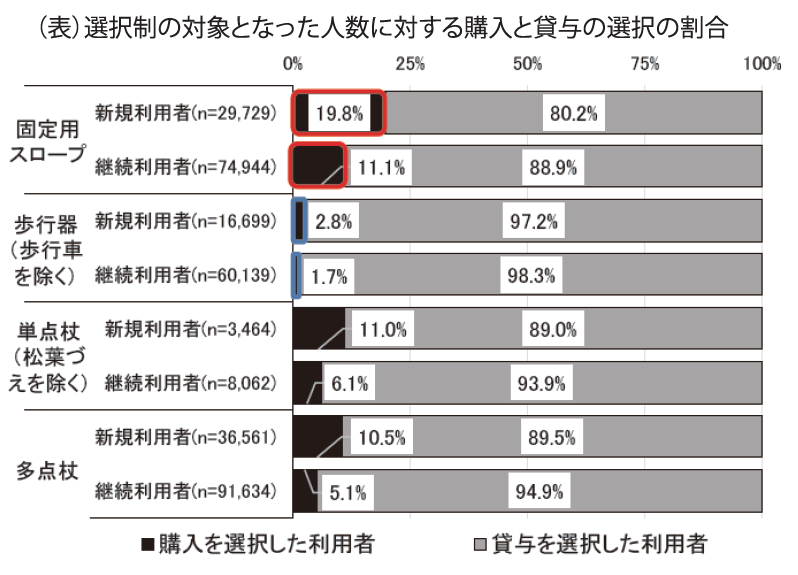

24年改定検証 選択制導入

販売選択率 用具によって19.8%~1.7%

国の24年改定検証で、24年4月に導入された利用者が用具のレンタルと購入を選ぶ選択制において、購入(販売)を選んだ割合は、固定用スロープの19.8%(新規利用者の場合)・11.1%(継続利用者の場合)を最高に、歩行器(歩行車は除く)の2.8%(新規)・1.7%(継続)まで差が見られた(表)。

購入を選んだ利用者が決め手としたのは、「長期利用が想定されるため」5割、「価格が安価なため」2割。固定用スロープは「メンテナンスの必要性が低いため」が1割だった。

24年度消費者物価指数2.7%増

2%増は3年連続

諸団体、国へ期中改定求める

24年度の消費者物価指数(総務省発表)は、生鮮食料品を除いて、前年度比2 .7%上昇し、3年連続して2%を超える物価上昇となった。今年3月は、3 .2% 増で、4カ月連続3%を超え、43カ月連続のプラスとなった。なかでも米が92.1% 増となり、比較可能な71年1月以降で最大の上昇幅となった。

5月8日には、東京で「介護現場で働く人々と家族の暮らしを守る集会」(発起人代表・全国老人保健施設協会東憲太郎会長)が開催された。

介護関連16団体で、国に対して、26年度の期中介護報酬改定、それまでの9カ月間の賃上げ補助、物価高騰や将来の人材確保への支援を訴えた。

介護保険を利用した福祉用具レンタルについて

介護保険を利用した福祉用具レンタルについて 介護ベッドのレンタルと購入はどちらがお得になる?

介護ベッドのレンタルと購入はどちらがお得になる? いびきの原因と防止するための対処方法- 対策グッズを紹介

いびきの原因と防止するための対処方法- 対策グッズを紹介 腰椎圧迫骨折の原因・症状・治療法などについて解説

腰椎圧迫骨折の原因・症状・治療法などについて解説