24年改定 生産性向上推進体制加算

施設系・居住系・多機能系で取得始まる

厚生労働省は1月中旬に、2024年5月サービス分の介護給付費実態統計月報を公表、24年改定で創設された加算の取得状況が明らかになった。

新設加算の中で、施設・居住・多機能系サービスにおいて、テクノロジーの導入によって継続的な生産性向上の体制づくりを行い、その成果を年1回以上国へ報告する生産性向上推進体制加算が注目されている。

24年5月サービスの同加算の取得状況は、特定施設入居者生活介護(Ⅰ5.9%、Ⅱ15.3%)、看護小規模多機能(Ⅰ1.3%、Ⅱ11.2%)、小規模多機能(Ⅰ0.9%、Ⅱ9.9%)、特養(Ⅰ1.0%、Ⅱ17.1%)、老健(Ⅰ0.7%、Ⅱ24.2%)、認知症グループホーム(Ⅰ0.3%、Ⅱ11.8%)、介護医療院(Ⅰ0.2%、Ⅱ8.8%)だった。要件の比較的軽い同加算Ⅱ(月10単位)の取得が一定進んでいる。さらに国が取得の推奨する同加算Ⅰ(月100単位)は、全室でのテクノロジー機器導入など要件が厳しく、特定施設5.9%で一段高いほかは、看多機1.3%、特養1.0%を除いて、他サービスは1%に満たない状況だった。見守り機器などICT機器の供給が間に合わず、全室設置の要件が満たせない状況も見られる。

「身体拘束していなくても減算」に注意を

拘束廃止へ向けた取り組みは全て必須

厚労省は先ごろ、介護保険の身体拘束廃止未実施減算についてQ&Aを出した。同減算は2024年報酬改定で、施設・居住系サービスに加え、短期入所系と多機能系(小多機、看多機)も対象となった。身体拘束の廃止に向けた適正化の取り組みを行わないと、施設・居住系で▲10%、短期入所・多機能系で▲1%、基本報酬が減額される。短期入所・多機能系では25年3月末までは経過措置期間だが、同省は改めて考え方を整理して示した。

身体拘束廃止未実施減算の対象サービスでは、①身体的拘束等の適正化への対策を検討する委員会を3月に1回以上開催し、結果を介護職員などの従業者に周知徹底 ②身体的拘束等適正化のための指針を整備 ③介護職員などの従業者に、身体的拘束等適正化のための研修を定期的に実施──が運営基準に位置づけられ、これら全てを行っていないと減算が適用される。今回のQ&Aで、実際に身体的拘束をしていなくても、これら全ての取り組みを実施していないと、減算対象となることが明記された。

生命または身体を保護するため、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、▽切迫性(本人又は他の利用者の生命、身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)▽非代替性(身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと)▽一次性(身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること)──の全てを満たしていなければ、減算が適用される。

なお訪問系・通所系サービスでは同減算は適用されないが、やむを得ず身体拘束を行った際に、上記要件を満たす記録が確認できない場合は指導対象となることが、併せて示された。

福祉用具専門相談員指定講習 25年4月から

50時間⇒53時間に 安全利用の推進など

25年4月から介護保険の福祉用具貸与、特定福祉用具販売に携わる福祉用具専門相談員の指定講習のカリキュラムを見直し、講習時間を現行の50時間から53時間に拡大する。

見直しは、①「からだとこころの理解」6時間⇒6.5時間、②「福祉用具の安全利用とリスクマネジメント」新設(1.5時間)。現行の科目を統合して、③「福祉用具の供給とサービスの仕組み」新設(3時間)と「福祉用具による支援プロセスの理解・福祉用具貸与計画の作成と活用」新設(10時間)、④「介護技術」や「住環境と住宅改修」など、現行の「講義」のみから「演習を含む講義」とする。

3月下旬に告示改正を行い、4月1日から実施する。26年3月末までの間は、現行の内容による講習でもよいとする経過措置を設ける。

「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」初開催

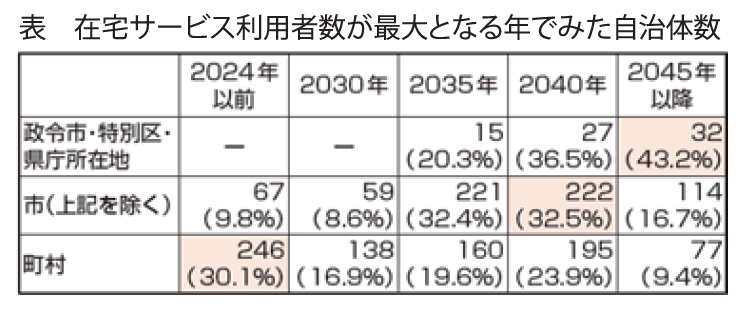

厚労省は1月9日、「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」(野口晴子早稲田大学教授)を開催した。人口減少や介護サービス受給状況の地域差がますます顕著になる中、都市部や中山間などの地域性に応じたサービス提供モデルや支援体制の構築について検討する。今春ごろに中間整理を行い、さらに福祉サービスの対象、経営規模の大規模化・連携などの共通課題について検討し、夏をめどにとりまとめを行う予定。表は、「在宅サービス利用者数が最大となる年」を、政令市等、それ以外の市、町村に分けて、自治体数と割合を示したもの。

24年改定 逓減制緩和の居宅介護支援(Ⅱ)

算定利用者数20万人

2024年度介護報酬改定で要件が見直された居宅介護支援費(Ⅱ)は、24年4月実績で算定件数が20万2,800件だった。居宅介護支援の利用者291万人に占める割合は6.8%。居宅介護支援(Ⅱ)は、ケアプランデータ連携システムの導入と事務職員の配置を要件とし、逓減制の適用が50件以上に緩和されるもの。24年改定では、基本となる同(Ⅰ)も逓減制の適用を見直し、1人のケアマネジャーの持ち件数を44件まで緩和した。

また、昨年4月から、要支援者の介護予防支援について、地域包括支援センターの委託ではなく、居宅介護支援事業所が直接指定を受けて実施できる「介護予防支援(Ⅱ)〈指定を受けた居宅が実施〉」が創設された。4月実績は全国で9,000件、全体の1.1%に止まっている。請求事業所数は569件で、居宅介護支援事業所全体の1.6%だった。

介護保険を利用した福祉用具レンタルについて

介護保険を利用した福祉用具レンタルについて 介護ベッドのレンタルと購入はどちらがお得になる?

介護ベッドのレンタルと購入はどちらがお得になる? いびきの原因と防止するための対処方法- 対策グッズを紹介

いびきの原因と防止するための対処方法- 対策グッズを紹介 腰椎圧迫骨折の原因・症状・治療法などについて解説

腰椎圧迫骨折の原因・症状・治療法などについて解説